Keyword

誰も予想していなかったのではないか。

今季第5節(1月18日)に28-34と敗れた雪辱を期そうとしたブレイブルーパスと、同一カード連勝を狙ったブルーレヴズの試合は、後者が圧倒する結果となった。

◆ブレイブルーパス東京のラグビー様相。

ブレイブルーパスは、圧倒的な攻撃力でここまで勝利を収めてきた。どのスタッツでも上位に並び、各試合のスコアからも、その攻撃力の強さは見えてくるだろう。

しかし、今回の試合に関してはうまくいかなかった。

【Point 1/階層構造に受けた圧力】

ブレイブルーパスは、階層構造を効果的に使うチームだ。いわゆる、表と裏の関係を作る構造で、優位性を作るのに効果を発揮する。

基本的には1-3-3-1という9シェイプと、10シェイプと呼ばれるFW中心の集団の部分に3人のポッドを2つ設置している。

時には4人のポッドを使う時もある。主に自陣で使われており、4人のポッドに対しては中央の2人に対する投げ分けが発生する。

その投げ分けが発生した選手からさらに、左右、裏という3方向の選択肢が生まれ、相手にとって読みづらい形になっている。

ただ、全体的にプレッシャーを受ける形にはなっていた。特に、きっちり階層構造を作るフローの時、中盤に3人-3人のポッドを作って順に当てるだけの構造に対しては、ブルーレヴズが強いプレッシャーをかけていたように思う。

特に圧力を受けていたのがポッド自体で、選択肢が少ない時や、明らかにキャリーに持ち込もうとしている時に関しては激しく接点を作られていた。

ポッドを介したアタックを見せている時も、ポッドに対して圧力が加わっているためにパスにミスが生まれたりするシーンもあった。ブルーレヴズが全体的に、丁寧に、激しくプレッシャーをかけていたと言えると思う。

フラットなアタックラインを作った時も、パサーとパスを受ける選手が間合いを潰されてプレッシャーを受けるシーンが目立っていた。

【Point 2/後半にかけての修正】

試合全体を通して、かなりのプレッシャーを受けていたブレイブルーパスは、後半にかけて修正はできていた。

前半も含めて少しイレギュラーなシーンに関しては、ブレイブルーパスが強気に前に出ることができるシーンも見られた。きっちり構成した部分がうまく回らなかった分、少し自由度の高いシーンのハマり方が目立っていたように見えた。

後半目立ったのはオフロードからどんどんボールをつなぎながらアタックを展開する形だ。前半もゼロではなかったと思うが、上手い活用はできていなかった。

元々、ブレイブルーパスはオフロードパスを得意とするチームだ。オフロードパス成功数の上位3人はブレイブルーパスの選手であり、3選手はそれぞれ20回以上のオフロードパス成功数を見せている。

後半は、オフロードパスの中でもポジティブなプレーが目立っていた。

オフロードパスは、必ずしもポジティブなものだけとは限らない。例えば圧力を受けながら逃げるような形で放られたオフロードパスなどは、パスがつながったとしてもパスを受ける側がさらにプレッシャーを受けることも考えられる。

ブレイブルーパスは、そういったプレーの中でもポジティブなつなぎを得意としている。オフロードパスを一度挟むことで大きくゲインを見せたり、ズレを作ったりすることができる。

オフロードパスを得意とする選手が並んでいるだけあって、オフロードパスを受けた選手がそのまま次のオフロードパスをつないだり、ラックを作らずにアタックを連続させているシーンが見られていた。

また、それ以外のシーンでも、あえて言うのであればイレギュラーなシーン、カオスな状況ではその突破力を見せていたように感じた。

例えば、相手がボールに触れてパスが乱れたシーンや、意図しないつなぎになったシーンなど、少し意図とはズレたようなシーンなどからつながったボールは前に出られていたように思う。

◆静岡ブルーレヴズのラグビー様相。

ブルーレブズは、上位キラーでもある。15節終了時点での上位2チームを両方とも「喰った」チームだ。今回の試合でも最高のパフォーマンスを見せていた。

【Point 1/BKのロールの流動性】

今回の試合では、普段の試合とはBKのロールが異なっていたようにも感じた。

単純に選手が違うといったことではなく、各背番号の選手が普段こなしているような役割に、さらにバリエーションが増えているような形だ。

特に12番のヴィリアミ・タヒトゥアは、普段と少し違う立ち位置だったようにも見えた。

タヒトゥアは、普段の試合ではFWに近い役割を持つ選手だ。FWが主な集団であるポッドにも参加したり、ピックゴーをしたりと、接点に強みのある選手。しかし、今回の試合ではほんの少しポジショニングが外寄りだったように見えた。

特に、最初のトライの際に見られたタヒトゥアからのキックパスなどはその顕著な例だろう。普段見られないようなプレーであり、精度も抜群だった。

また、このトライの際に見られた、両WTBのポジショニングに関しても、少し特殊だったように感じた。

11番のマロ・ツイタマや14番のヴァレンス・テファレは、一人ひとりが強烈なランナーでもある。基本的にはエッジと呼ばれる大外のエリアに立っており、大外でボールを受けて走り切るのが仕事だ。

しかし今回の試合、特に最初のトライのシーンで見られるように、エッジに両方のWTBが並んでいるシーンも見られた。

つまり、アタックの比重がアシンメトリーになっているということだ。

その代わりに反対側のエッジには大戸裕矢やヴェティ・トゥポウといった、走力がありコンタクトにも強い選手が入ることが多かった。片方のサイドでは速さのモメンタム、もう反対のサイドでは強さのモメンタムを生み出していたという言い方もできるかもしれない。

もちろん、背番号通りのポジショニングをすることもある。エッジに一人のFLと一人のWTBを配置するような形でラインメイクをするシーンだ。

このシーンではつなぎの部分に安定感が出る。どちらかの選手がラックを作ってもサポートが安定する。トゥポウはオフロードのようなつなぎもあるので、その点も加味していいかもしれない。

アタックにメリハリがあり、強みの出る位置がシーンごとに変わることで、ブルーレヴズは少ないポゼッション、少ないテリトリーでトライを取ることができていた。

ディフェンス突破数は17回と相手の半分ほどの数値も、その分ラインブレイクが多かったと言える。

テリトリーが必要条件にならない強さというものを感じた。

【Point 2/堅かったディフェンス】

何よりも注目したいのは、そのディフェンスだ。タックルミスの回数自体は少なくはないが(記録では29回)、ディフェンスで相手の攻撃力に楔を打っていた。

ディフェンスラインは、全体的にグッと前に出るスタイルを徹底していたように見えた。特に、ラックが外にできて片方のサイドのみにアタックラインができている時などは、個々の判断で前に詰めていたように感じた。

両方のアタックラインができていたようなシーンでは、少し控えめで重心がコントロールされていた。この勢いをコントロールしたディフェンスが、ブレイブルーパスのアタックに対してハマっていた。

ブレイブルーパスは、ある程度事前に構築したフローを、定点気味にパスをつないでブレイクできる選手がブレイクするといったパターンが多めだ。

一方で、細かいパスワークの精度が重要になってくるアタックでもあり、このあたりにプレッシャーを受けるとアタックが一気に不安定になる。

ブルーレヴズは、この部分に丁寧にプレッシャーをかけていた。

ブレイブルーパスのアタックにはキーになる部分がある。9シェイプの部分と、10シェイプの部分だ。つまり、リッチー・モウンガを中心にボールが動く範囲でもある。

ブルーレヴズは前述したようにこのエリアにプレッシャーをかけており、つなぎの部分がかなり不安定だったように見えた。

ブルーレブズが獲得したターンオーバーは9回と、プレッシャーをかけてミスを誘発することができていた。

◆プレイングネットワークを考察する。

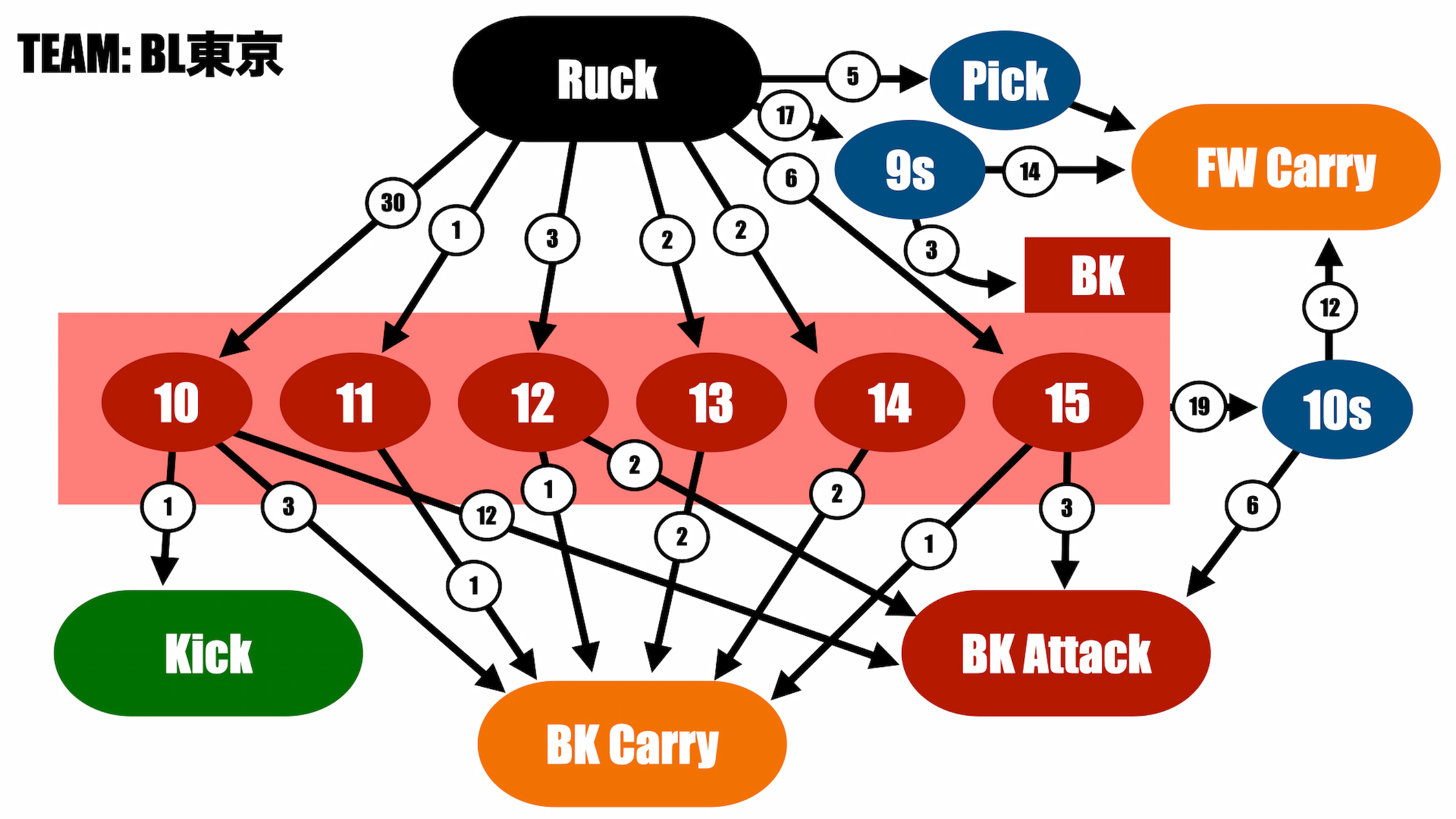

それでは、今回もネットワーク図を確認していこう。まずはブレイブルーパスのものからだ。

以下のようなことが感じられた。

・ラックからの早い段階でのキックがほとんど見られなかった。

・モウンガのボールタッチが圧倒的に多い。

・10シェイプを用いる回数が、9シェイプと同程度だった。

キーになるのはモウンガの役割と立ち振る舞いだろう。

モウンガはSOというポジションに沿ったプレイングをしている。ラックからボールを受け、FWとBKに投げわけをする仕事をこなしている。

近年のラグビーでは12番や15番といった選手もボールタッチが増える傾向にあるが、そんな中でもブレイブルーパスではモウンガのボールタッチが圧倒的な回数になっており、まさに司令塔である。

また、10シェイプが多かったことも特徴的と言えるだろう。一般的には9シェイプがプレータイプとしては最も多い回数を見せる選択肢になる。

しかし、この試合のブレイブルーパスは10シェイプの比率が多かった。もしかすると、少し打点を変えようとしていたのかもしれない。

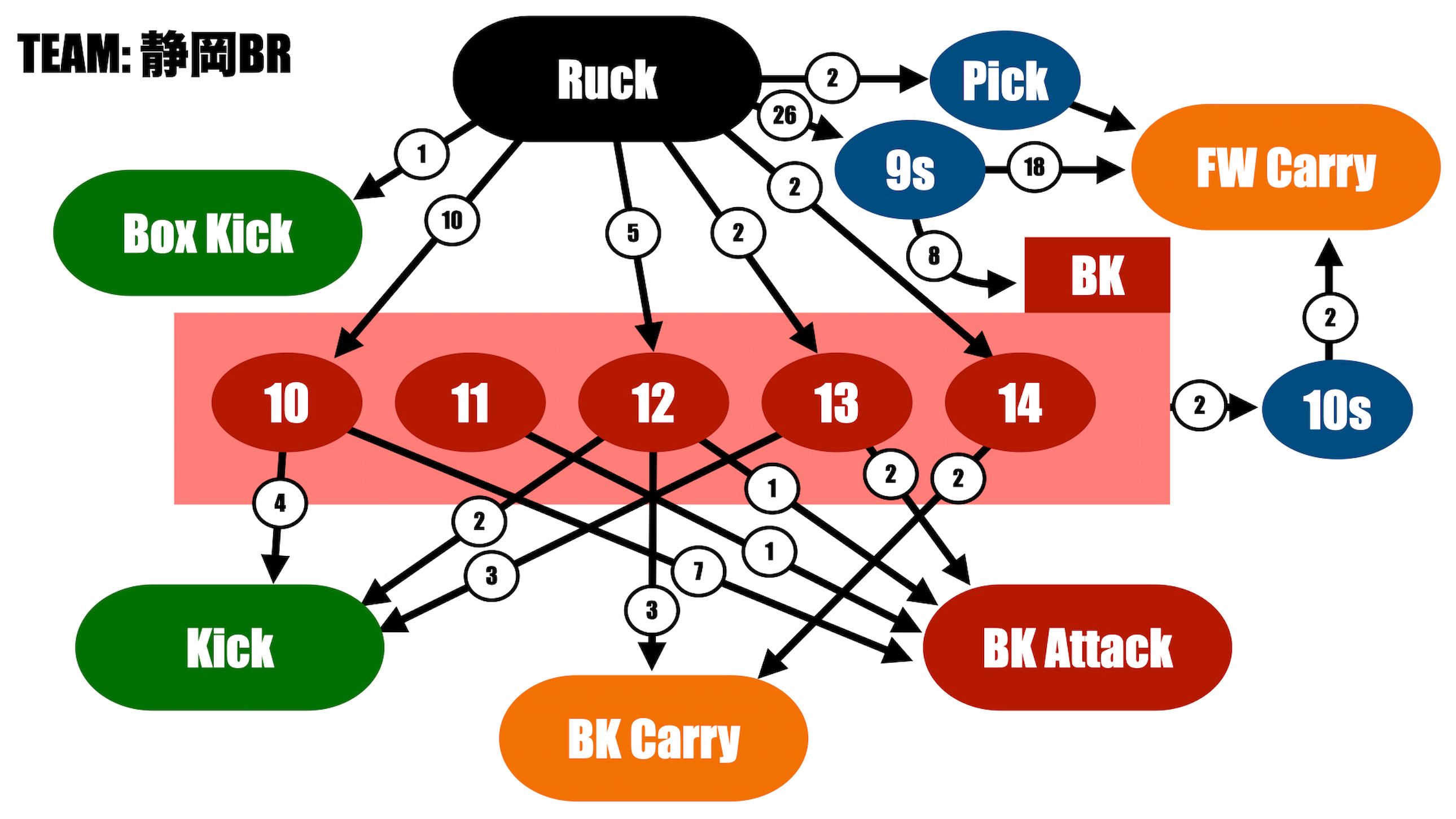

次にブルーレヴズのネットワーク図をチェックしよう。

・10シェイプが極めて少ない。

・9シェイプから裏へ下げるパスの比率が大きい。

・ラック起点のアタックフェイズが少ない。

ブルーレブズは4人ポッドを比較的好んで用いており、9シェイプへ配置してコンタクトや裏とのつなぎを見せていた。

9シェイプから裏へ下げるパスが多いことから、展開志向が分かる。

10シェイプが少ないことも踏まえると、おそらく中盤ではなくエッジで勝負を仕掛けていたと考えられる。

また、ラック起点のアタックが少ないことにも注目したい。

トライの多くがセットピースやターンオーバーから極めて少ないフェイズから取ったものであり、トライ自体は非常にスムーズに取っていた。

トライを取るためにフェイズを重ねることもなかったことから、ポゼッションが少なくとも点数で先行することができた。

◆まとめ。

ブレイブルーパスは、ホストゲームで悔しい敗戦となった。今シーズンの最多失点でもあり、ここまで苦戦するとは思っていなかったのではないか。

プレーオフの進出は決めているが、カーディングの優位性を取るためにも、より上位でフィニッシュしたい。

ブルーレヴズは、もしかすると今シーズンのベストゲームだったかもしれない。それくらい、すべてが噛み合い、うまく回った試合だった。

今回の勝利でプレーオフ進出を決めた。あとはさらに上を目指すだけだ。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。