Keyword

ブルーレヴズは雨の試合を得意としている。サンゴリアスは3連敗中という状況だった。

図らずも雨天での試合となったこの試合。前回対戦時の結果は参考にならなかった。

◆東京サントリーサンゴリアスのラグビー様相。

サンゴリアスは、激しく攻撃的なアタックを特徴としている。これまでの試合では苦戦が続いてきたが、攻撃力の高さはどの試合でも垣間見えていた。

【Point 1/CTBの果たす役割】

試合を見てきた印象としては、CTB陣の果たす役割=ロールは、多い部類に入る。古典的なイメージの12番、13番とは違う仕事をしている傾向にある。

サンゴリアスの両CTBは共に器用で、担うべき役割をきちんと遂行していた。

一つ目の役割は、「9人目のFW」とも言っていい役割だ。12番と13番のどちらかが固定的にこの役割をこなしているというわけではなく、どちらが入ってもイメージを遂行できるようになっている。

FWに近い役割を果たすことも多く、接点でのバランスを調整するのに寄与している。

CTB陣はゴール前ではフラットなアタックに参加している。

基本的にはどのチームもゴール前になるとFWを中心としたフラットなアタックを繰り広げることが多いが、サンゴリアスでは両CTBがこのフラットアタックに多く参加することで、手札の数を増やしているような印象だ。

CTBでコンビを組む12番の中野将伍も13番のイザヤ・プニヴァイも、どちらも体が強く突破力に優れた選手でもある。多くはFWの持ち場であるフラットなアタックについても、優れたキャリーを見せていた。

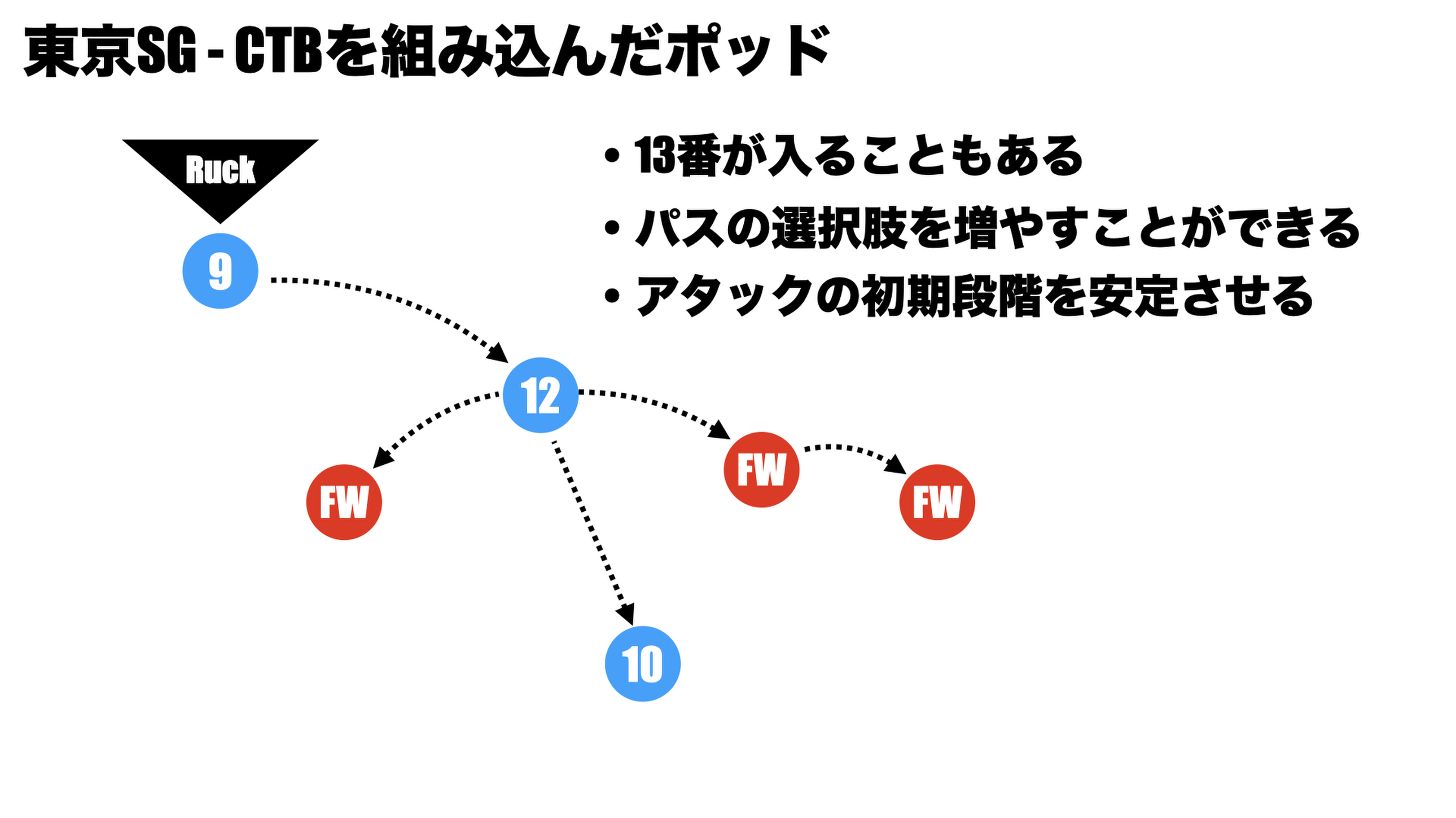

また、ポッドを作る時も2人が絡むフェイズが多い。サンゴリアスの基本的なポッド構造としては、もちろんFWの選手3人が参加する三角形のフォーメーションが最も多い。

CTBの2人は、この3人で構成されたポッドを分割するような位置関係でアタックに参加することも多い。

この画像のように、最初のレシーバーとして立つCTBの選手に対して、両サイドに2-1の人数比で分割してFWの選手が立つ形をとっている。

このパターンを作ることでトップに立つCTBの選手に対し、①外側の2人へ、②内側の1人へ、③裏のBKへ、といった3方向のオプションを作ることができる。

方向も異なる3つの選択肢が生まれることで、相手の認知にもプレッシャーをかけることができるのではないだろうか。

【Point 2/フラットなアタック構造】

サンゴリアスは、どちらかというと相手ディフェンスラインに対して近い位置関係でアタックをしている。

単に近い位置で受けるというわけではない。走り込んだりパスを組み合わせたりなど、さまざまな状況を整えながら相手ディフェンスラインに接近している。

サンゴリアスのポッドは、前述したように3人を基本構成としている。

基本的には三角形のフォーメーションをとっており、三角形の先頭の選手がキャリーすることが、当然のことながら多い。

一方でそれだけにとどまらない形も持っている。

直線、または階段状とも言えるような、一番内側の選手が先頭になるような形も見られている。そのまま先頭の選手にパスをするか、それとも外側の選手に対してパスをするかはSHの選択になってくる。

ただ、階段状に選手が並ぶことで、一方向性ではあるが流れるようなパスの選択肢も生まれ、流動的に打点をずらすこともできる。サンゴリアスの選手はずらすのも上手いため、打点を変えることで前進を図っていたように思う。

また、フラットにアタックをすることで、能動的に空間を取っている。結果、相手から空間を潰されることはない。

アタックラインとディフェンスラインの間に生まれる空間に対して自分たちから詰めていくことで、有効活用をすることができると思う。

【Point 3/鍵になったディフェンス】

ディフェンス前半でいうと、苦戦傾向にはあったと思う。タックル成功率は終了後の速報で82.9パーセントという数値になっており、一般的な肌感覚でいうと少し低い数値となっている。

しかし、ラストの数分間も含めて、集中力自体は高めることができていたように見えた。

特にノミネートの部分に関してはブレが少なかったように感じる。

前半36分に生まれたチェスリン・コルビのトライはその顕著な例だ。

ブルーレブズのフロントラインの人数にも、サンゴリアスはしっかり対応できていた。

バックラインの選手も必要な位置にいる選手がプレッシャーをかけ、相手SOの家村健太のミスを誘う形となっている(タックルで乱れた家村のパスをインターセプト)。

また、ラスト数分のブルーレブズのアタックに対するディフェンスも、集中力を切らさずに安定感を見せていたように思う。

ブルーレブズが得意とする近場と展開の組み合わせが、試合展開とともにあまり見られなくなったことも影響しているかもしれない。

近場でのFW戦が中心になることで、接点に苦手意識のないサンゴリアスのディフェンスが上手くハマる形になっていたのではないだろうか。

◆静岡ブルーレヴズのラグビー様相。

ブルーレヴズは今季、トップ2のチームを破っている。しかし、第6節ではサンゴリアスに敗れた。状況が変われば試合も変わる。

【Point 1/近場→展開のアタックとポッド構成】

ブルーレヴズの得意とする形は、近場と展開の組み合わせだ。強烈なFW陣によるラックから近い位置でのコンタクトと外のランナーを使った展開アタックによって、接点にメリハリをつけている。

近場のアタックとしては、9シェイプを基準に激しい接点を見せている。

基本構造はおそらく3人によるものだと思うが、前半のいくつかの場面で2人を基本ポッドにしているような場面もあった。2人のポッドを数多く並べることで、打点を流動的に変えるようにセットしている。

2人のポッドに対しては外側のポッドから一人が上がってきてサポートに入ることでラック参加の人数を担保している。

10シェイプ、主にSOからパスを受けるポッドはガツガツと狙うような形ではなかったように思う。

家村健太とサム・グリーンがプレイメーカーとしてフロントライン=FWによるポッドの後方に準備していたが、多くの場合ではアタックはそのまま外方向へのベクトルを持っていた。

グリーンはアタックラインに対して差し込むように参加し、裏へのキックなどでモメンタムを生み出していた。

また、他のチームとの違いとしては、12番の選手がポッドの構成員の前提要件になっていたことだろうか。

12番に入るヴィリアミ・タヒトゥアは、12番ながら全チームでキャリー回数が最も多い選手だ。ディフェンス突破も多く、優れたキャリアーであることが数値からも見てとれる。

そんなタヒトゥアは、あえて言うのであればサンゴリアスの12番と同様に、FWのような働きをすることが多い。完全にポッドの一員となり、一連のシェイプの中でコンタクトを起こしている。

サンゴリアスの両CTBはそこから裏へのパスも割合として多かったが、タヒトゥアは完全にFWとしての役割に近く、自分でキャリーに持ち込むシーンが多い。

パスをするシーンもスイベルパスのような下げるパスの動きをすることが多く、そういった意味でもFWの選手に近い役割、位置関係だった。

外のエリアには、ランナータイプの選手とインパクトのある選手を並べている。

トライランキングでも上位に並んでいるマロ・ツイタマや、決定力と走力を兼ね備えているヴェティ・トゥポウが外に立っていることが多い。

外に展開する時は味方選手を飛ばして、より外の選手にパスをしたり、早いタイミングで外に放ろうとする傾向があったようにも見えた。

このように、ラックから見て中程度の距離感での攻防は少なめで、近場か展開した位置のどちらかでのコンタクトが増えていた。

中途半端な距離でのコンタクトが減る結果、アタックラインをより精密にコントロールすることができていた。

【Point 2/終盤の苦戦の理由】

試合開始19分にはジャスティン・サングスターの先制トライが生まれたり、後半すぐに日野剛志のトライで逆転したり、全体的な流れを手放していたわけではない。接点でもある程度前に出られており、圧力をかけることもできていたようにも感じる。

しかし、結果的には最後の21フェイズでトライを取ることができなかった。

個人的な印象では、最後の21フェイズのアタックの使い方は、ブルーレヴズの得意とするアタックの中では次点の選択肢だったのではないだろうか。

ブルーレヴズが本来の使いたかったアタックの「型」は、最初のポイントで述べたような、近場と展開を組み合わせるようなアタックではないだろうか。

最後の一連のアタックではラック起点のアタックを繰り返すことになった。その一連のアタックの中で展開はほぼ見られず、近場を繰り返してアタックしていた。

雨天というコンディションもあり、最終場面では展開することが最適解ではなかったとも言える。ブルーレヴズは近接戦も得意としているため、雨天の中では望ましい流れだったかもしれない。

しかしサンゴリアスは、その連続アタックでは崩れなかった。接点も得意としており、最終的には堀越康介のターンオーバーが試合を決めることになった。

ブルーレヴズが得意とする戦い方ではあったが、展開するアタックとの組み合わせがやりづらかったことで、サンゴリアスとしては狙いを定めやすかったという側面があったのではないだろうか。

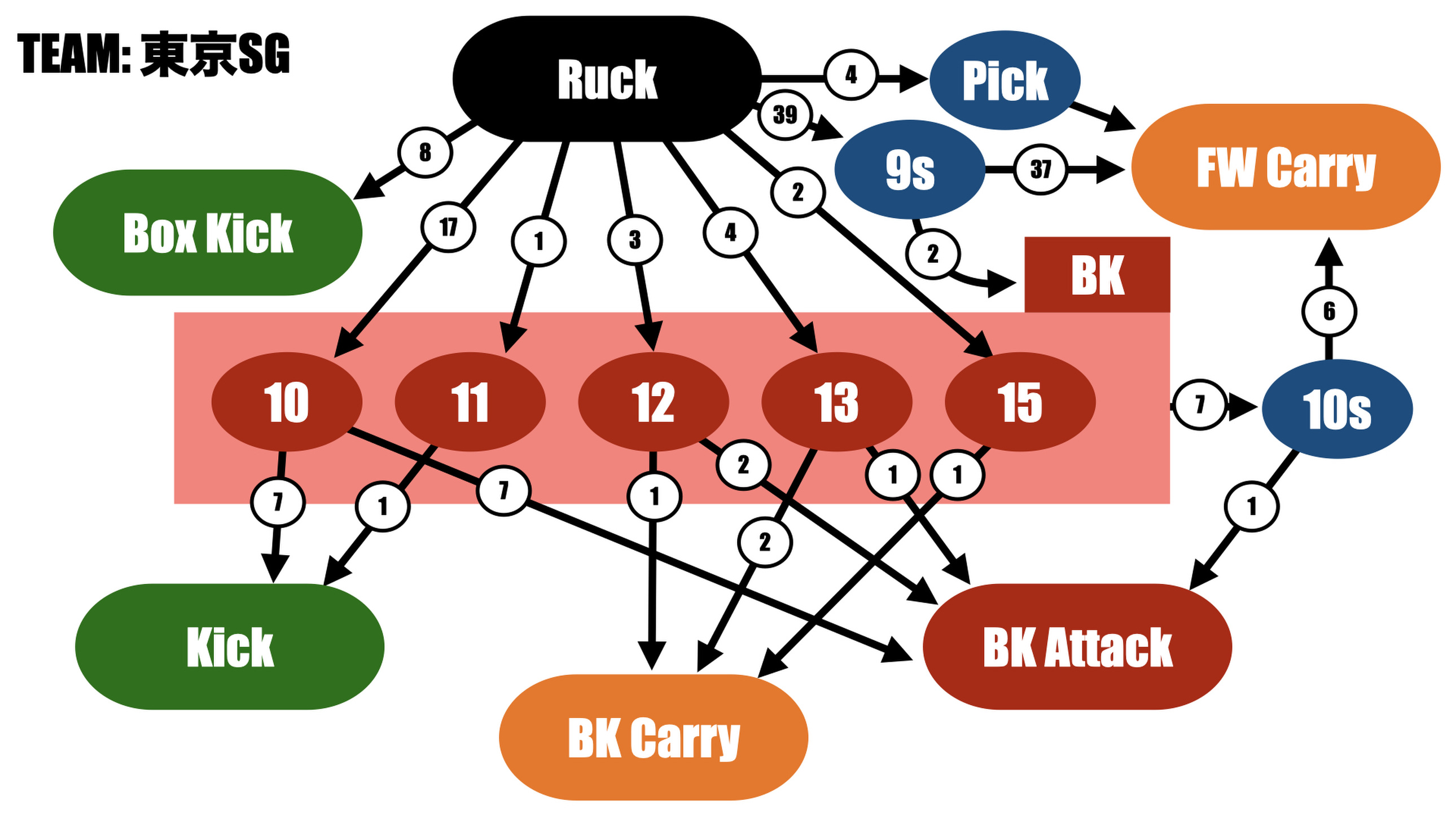

◆プレイングネットワークを考察する。

今回もネットワーク図を見ていこう。まずはサンゴリアスのものからだ。

以下のようなことが見てとれる。

・10番がメインのプレイメーカー。

・12/13番が中盤のキーになる。

・アタック全体はバランスの良さが見える。

チームのスタイルと照らし合わせても、10番の高本幹也の役割が多い。キャリーこそなかったものの、パスやキックでゲームをコントロールしていることがわかる。

12番の中野や13番のプニヴァイも適宜ボールタッチの機会を作っている。その内容に偏りはない。ファーストタッチは多くないが、ボールをうまく散らした印象だ。

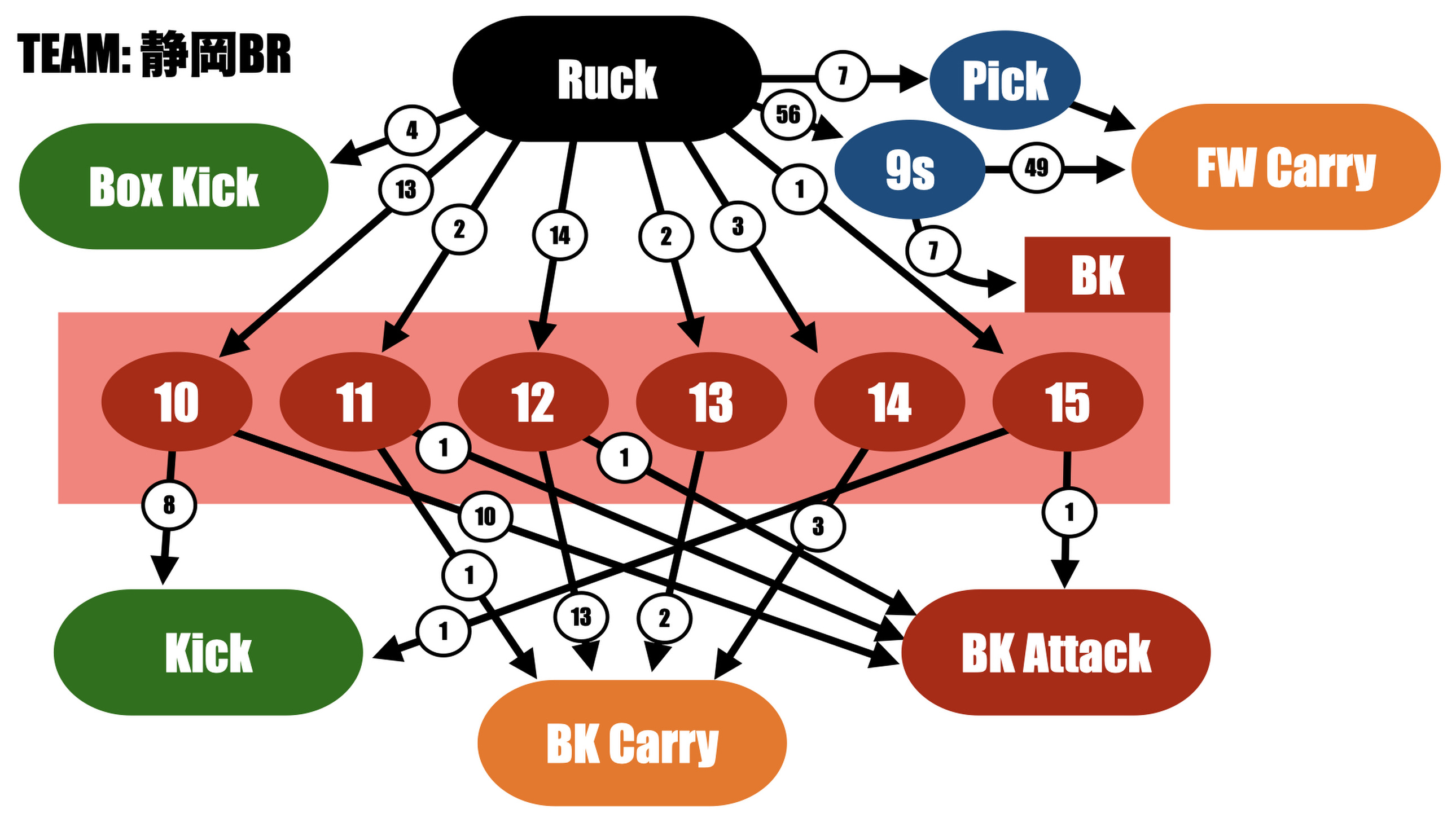

次にブルーレヴズのデータを見よう。

以下のようなことが感じられた。

・12番タヒトゥアのボールタッチが目立つ。

・10番家村のボールタッチはそう多くない。

・10シェイプを全く用いていない。

タヒトゥアは、前述したようにキャリーを得意とする選手だ。ラックからダイレクトにボールを受けることも多く、FW主体の9シェイプと似たような働きをすることも多い。

ブルーレヴズの最後のポゼッション、21フェイズの中でも何度もボールを受けてコンタクトをしており、チームとしても重要視しているプレイヤーであることが分かる。

また、タヒトゥアのボールタッチの多さと対照的に、10番の家村のボールタッチは控えめだった。数値的にはタヒトゥアと比べても早いフェイズでのボールタッチは少ない。

また、ボールタッチの回数の割にキックを狙う回数も多かった。敵陣に入ってしばらく経ったフェイズで裏を狙うようなキックを蹴る回数も多く、敵陣最奥部で相手にプレッシャーをかけて再獲得を狙うような方針を立てていたことも予想できる。

◆まとめ。

2回目の対戦は、雨天の中での試合となった。ハンドリングエラーも少なくない数発生し、全体的にリズムが悪かった様相もある。

ただ、結果として9シェイプを中心とした激しい肉弾戦の様相も見られていた。

リーグワンも終盤戦を向かえようとしている。一つひとつの試合での勝ち星、勝ち点が重要になってくる。

これからも試合展開全体をしっかりと見ていきたい。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。