Keyword

両チームとも、まだ本領は発揮できていないだろう。

3月23日におこなわれたサンゴリアス×スティーラーズは攻撃力を特徴とする、アタッキングチーム同士の試合となった。

最後まで勝利の行方が分からない、今節の中で最も面白かった試合と言えるかもしれない。

◆東京サントリーサンゴリアスのラグビー様相。

サンゴリアスは、アタッキングラグビーを特徴とする。試合展開も、盤面も大きく動かすことができるハーフバックス団を中心に、攻撃的な選手が揃っている。

接点の激しさもあり、熾烈な攻防を繰り広げた。

【Point 1/ハーフバックス団の働き】

ハーフバックス団の二人、流大と高本幹也の果たす役割は大きい。

一般的な意味合いで言っても試合のコントロールを司る選手たちではあるが、サンゴリアスの中では特にチームの柱となる役割を果たしている。

流はテンポやリズムといった、「アタックを続けていく上での速さの要素」を作り出していくことを得意とする選手だ。

ラックに寄るまでの動きや、ボールを捌くまでの一連の動きに安定感があり、他の選手が適切な位置に立ってさえいれば、どんどんテンポが上がるようになっている。

流の動きの良さのひとつに、ラックから少し動いて相手ディフェンスにしっかりコミットしながら外につなぐ動きがある。

ラックから最も近い位置に立つディフェンスは、当然のことながら密集からダイレクトにキャリーする選手をチェックしている。ディフェンスラインのポジショニングにおいても、重要視される位置だ。

その選手に対して、流は走り込むようなコース取りをする。そこでしっかりと相手に対して動くことで、その一つ外側の位置で優位性を作ることができる。

また、流はラックから長いパスを使うことも得意としている。

ラックから広い距離感で並んだFWの選手に向かってロングパスを放ったり、大外のWTBの選手に対してパスを放り、ビッグゲインを狙う。

ディフェンスは基本的にラックとノミネートした相手の両方を視界に収めるように努めるが、ノミネートした相手がラックから遠い位置にあると、どうしても相手から視線が切れるタイミングがある。

そのタイミングで流がその相手に向かってボールを放ると、視線が切れていた分対応が後手に回る、といったシーンが見られた。

高本も、各チームのSOを並べた中では少し特徴的な動きをしている。

直線的な動きというよりは、少し自由な動きをしているように見える。アタックラインの合間を縫うように動くシーンもある。アタックライン全体は定められたコースを狙っているが、その隙間を動くように高本は走る。

自由な動きをすることで得られる効果としては、SOからの一度のパスだけで打点を大きく変えられる点にある。

本来であれば複数の選手を介して位置を変える必要があるが、高本は比較的自由にアタックラインの間を動いている。結果として、高本からのロングパスも含めて、様々な位置からパスを放ることでキャリアーを自由に選ぶことができる。

【Point 2/構造的なアタックフロー】

サンゴリアスは様々な構造を使ってアタックを繰り広げている。

バリエーション豊富な階層構造や、シンプルなアタックラインなど、他のチームと比べてもアタックに彩りがある方だ。

中盤では3人のポッドと2人のポッドを並べる3-2の人数配置を基本としながらも、4人の選手を並べ、ポッドを作るシーンが見られた。4人ポッドの時は多くは裏を使うフェイズではあるが、階層構造をかなり意識しているのは間違いないだろう。

ポッドで一つラックを作った後は、あまり人数の再構成があったようには見えなかった。

3-2のポッド構成の時に3人ポッドでコンタクトが生まれた後、2人ポッドはそのままの構成でコンタクトをしていた。それ以外の選手がサポートに入るか、流のパスワークで片付けているような印象だ。

ポッド自体をスプリット(左右に分ける)するように高本が立ち、中と外に選択肢を準備するような形も見られた。

基本的にはポッドに対してのパスの選択肢は、ポッドに立つ選手の中で投げ分けをするか、もしくは先頭に立つ選手へのパスをする形になる。それに対して、ポッドをスプリットするような形を取ることで中と外の2方向の選択肢が生まれる。

中野将伍のボールのもらい方も特徴的だった。

中野は、12番をつけることが多い選手だが、試合のコントロールよりも一人のキャリアーとして激しくコンタクトに入ることが多い。

そんな中野は、ラックからの最初のレシーバーになることもある。その時に、ポッドの構成員になることがある。中野を先頭とした階層構造だけではなく、彼をポッドに組み込んだキャリーだ。

ポッドの幅感としては少し広めで、展開にもキャリーにも繋げられるような形になっている。中野は直接キャリーにつなげることも多い選手であるため、サポート体制が整っていると言えるだろう。

◆コベルコ神戸スティーラーズのラグビー様相。

神戸スティーラーズは、なんとか上位に食らいついている。

敗戦してしまうこともあるが、攻撃的な姿勢で勝利を収める試合もある。

今回の試合でも苦戦はしたが、最後まで攻撃的な姿勢は続いていた。

【Point 1/接点に強い選手たち】

神戸の強さは、ガツガツと激しいコンタクトを得意とする選手たちだ。FWの選手もBKの選手も、キーマンにはコンタクトを得意とする選手たちが揃っている。

FWではLOのブロディ・レタリック、BKではCTBのマイケル・リトルやWTBのアタアタ・モエアキオラなどが挙げられる。これ以外の選手も、肉弾戦で負けない強さを持つ。

体をある程度自由にできるほどの強さがあるため、オフロードパスも効果的だった。CTBのリトルなどはその顕著な例だろうか。

前半の最初に生まれたモエアキオラのトライに関しては、その得意とする領域を強く発揮できていたように思う。

ピックゴーも効果的に用いているシーンがあった。

ピックゴーは、パスを介さないことによる効果が大きく、時間的にも位置的にも下げる必要がないため、ディフェンスラインに対して素早くアタックすることが可能になる。

それに合わせてスティーラーズの選手たちの体の強さもあり、効果的なアタックになっていた。

また、SHからのダイレクトなパスを受ける9シェイプやそれに類するキャリーに関しても、非常にモメンタムがあった。

SHの日和佐篤はラックからパスを放るまでの一連の動きが巧みで、味方のラックサポートの選手が完全にオーバーし切る前からラックにコミットしている。

ラックを形成した選手によって生み出されたモメンタムを失うことなく次の選手へのパスを放ることで、さらに勢いを向上させている様子が見られた。

【Point 2/特徴的なポッドの使い方】

ポッドの使い方も少し特徴的な様相があった。

9シェイプや10シェイプといった特定の位置で受けるフォーマットに関しては普遍的なものとなっていたが、その構成や動きの部分で少し特徴が出ていた。

ポッドは一般的には3人で構成されることが多い。キャリアーとして1人、サポートとして2人の構成を作ることで、必要最小限の人数でラックを完結させることができる。

それ以上の人数になると、一つのラックに参加する人数が多くなるため、アタックラインに人数を配置しづらくなる。

しかしスティーラーズは、比較的多い割合で4人ポッドを構成するシーンが見られた。

4人の選手は基本的にすべてFWの選手で構成される。

ポッドの形としては高さのない台形のような形で、通常の動かし方は中央の2人に対する投げ分けが発生する。SHの日和佐が距離の出るパスを放れるため、相手からするとその段階で少し迷いが生まれる。

ただ、ラック形成まで4人の選手が完遂するわけではない。

4人のうち3人の選手=1人のキャリアーと2人のサポートがそのフェイズのラックに参加し、最後の1人はポッドを離れて次のアタックフェイズの準備に入る。

個人的には、このポッドから離れる動きを「ドロップ」と呼んでいる。

それ以外の構成員としては、12番に入った李承信が挙げられる。李は基本的に普通のアタックラインに参加しているが、時としてポッドの一番外側に構成員のような形でセットしている時もある。

今回はそういった状況の中で李が目立って対応したシーンはなかった。しかし前述したようなドロップも含め、どのようなポッドの動きにも対応できるような準備はしていたように思う。

【Point 3/ミスにも切れなかった集中力】

今回の試合、スティーラーズは要所で自分たちのミスに苦しんだ部分もあった。

敵陣でのラインアウトにおけるノットストレートや、イージーなハンドリングミス、細かい判断ミスなど、同点ではあったが、特に前半は苦戦していた印象だ。

また、ディフェンスに関しても、鉄壁だったとは言い難い。タックル試行数の母数が多いとはいえ、ミスタックルとして計上されたものは29回と、成功率としては84.2パーセントだった。

壊滅的ではないが、サンゴリアスを相手にこの数値だと厳しい。

しかし、全体的には集中力を切らさぬプレイングを見せていた。

ラインアウトは19回中17回成功と安定感を見せ、スクラムもマイボールでは100パーセント、相手ボールでも反則を奪った。間違いなくセットピースでの安定感から生まれた勢いというものもあった。

ラインアウトモールからもグンと前に出たり、スコアに直結するプレーも見せた。

ポゼッションも相手に上回られており、試合終了時でのスティーラーズのポゼッションは記録上41パーセントとなっていた。

基本的に敗れたチームであっても50パーセント前後(±5パーセント)で安定していることが多い項目であり、勝利チームが41パーセントという値になっているのは珍しい。

一方でテリトリーは59パーセントと、こちらは逆にサンゴリアスを圧倒している。

サンゴリアスがテリトリーで苦戦した中でもスコアを重ねたという言い方もできるが、タックルミスなどが増え、ポゼッションでも後手に回ったスティーラーズが勝利を収めた要因は、テリトリーで上回ったことが挙げられるかもしれない。

ペナルティ数も相手より少なく、大きく前進されるシーンもある程度抑え込めた。

◆プレイングネットワークを考察する。

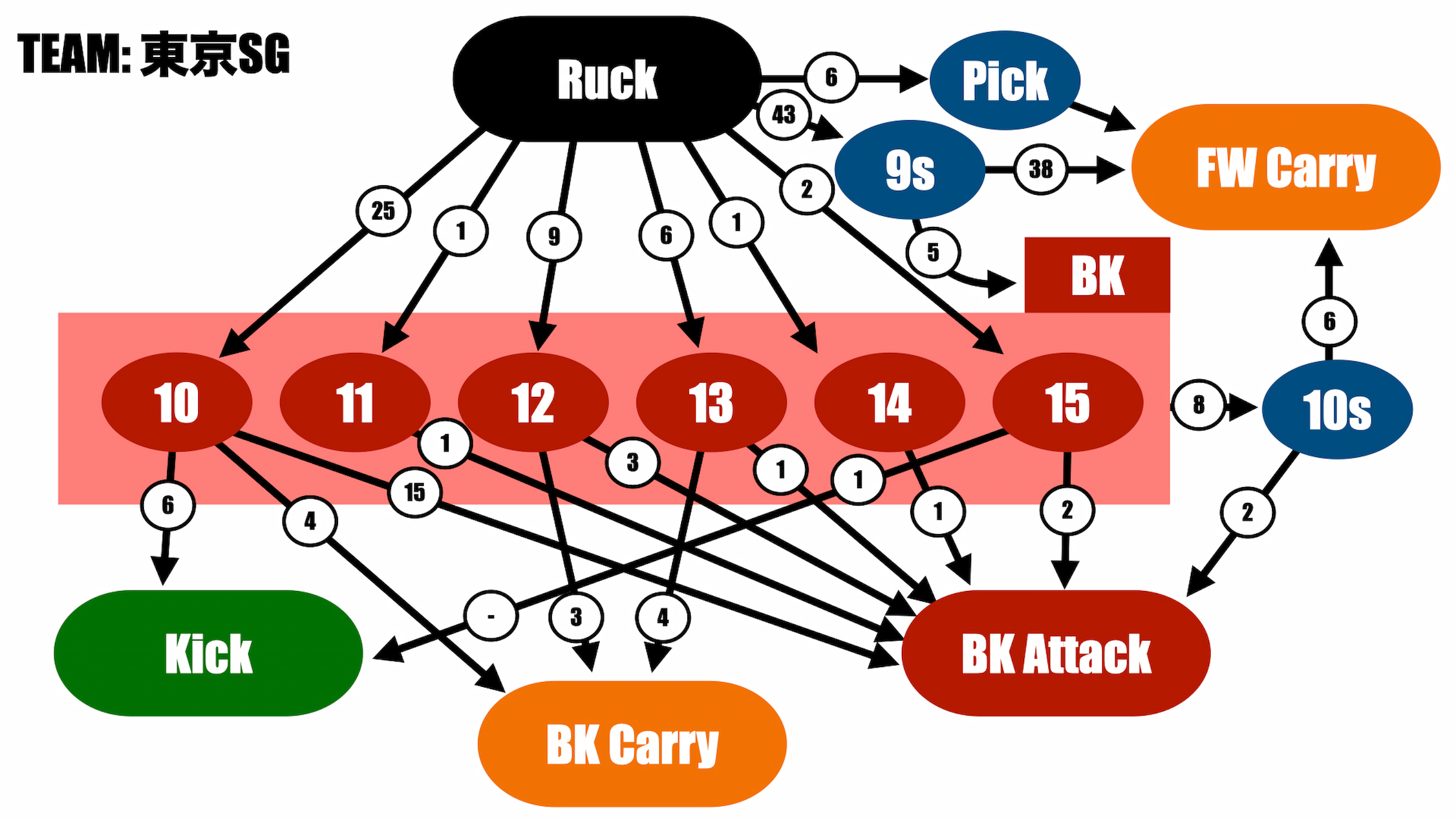

それではネットワーク図を見ていこう。

これはサンゴリアスのネットワーク図だ。以下のようなことが感じられた。

・10番/12番/13番といったフロントスリーがアタックのハブになる。

・ボックスキックが見られていない。

・全体としてラック形成数が多い。

スティーラーズの項目でも述べたように、サンゴリアスはポゼッションで上回っていた。結果としてラック数も伸び、ラック起点のアタック回数も増えていた。

一方でエリア取りでは苦戦し、大きく前に出るシーンは多くなかった。パス回数も控えめで、崩し切ることはできていなかったかもしれない。

また、特徴的なのがフロントスリー(SOとCTB)の選手の働きだ。

近年のトレンドとして、必ずしもSOだけが最初のレシーバーを務めるわけではないとご存じの方が多いかと思う。

一般的には10番と15番、10番と12番など、2つの背番号の選手がそういった役割を果たすことが多い。

しかしサンゴリアスは少し変わっていて、10番、12番に合わせて13番までボールを受ける回数が増加している。

12番の中野も、13番のイザヤ・プニヴァイも、司令塔タイプではないがキャリーの強い選手だ。実際の試合展開を見ても、キャリーの強い両選手にダイレクトにボールを渡すことで浅い位置での激しい攻防を実現していた。

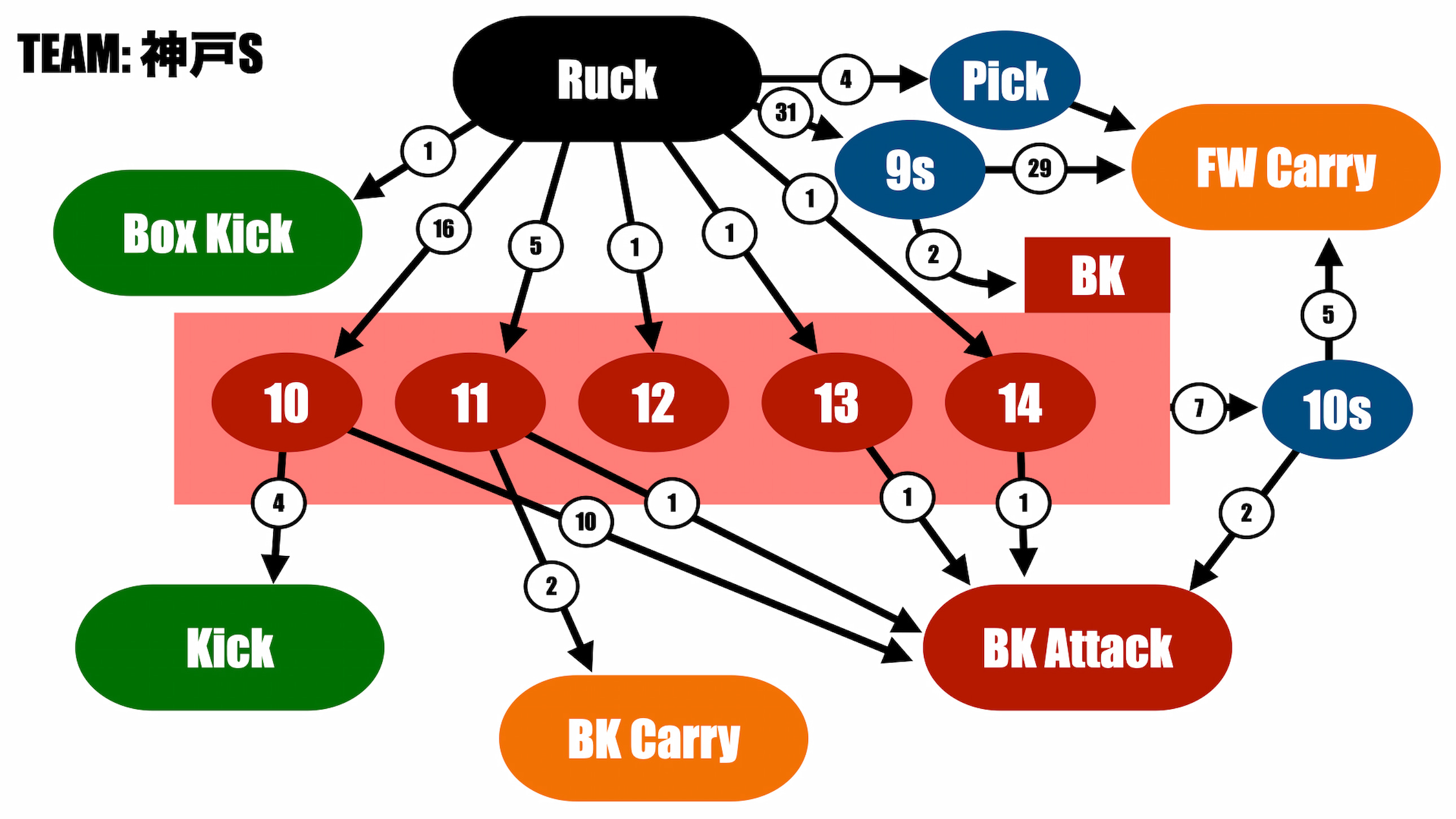

次にスティーラーズのネットワーク図を見ていこう。

こちらからは以下のようなことが見て取れる。

・ネットワーク図が非常にシンプル。

・11番が最初のレシーバーになることも。

・12番の李が深く関与していない。

12番に入った李承信は、エディ・ジョーンズ日本代表ヘッドコーチとしてはSOとしてのセレクションとして考えているだろう。ただ、現状としては12番に入っており、ゲームコントロールの領域にはあまりタッチしていないように見える。

あえて言及するのであれば12番と10番の間のようなロールをこなしており、タッチ回数こそ少ないものの、中核を担っているのは間違いない。

また、ネットワーク図はかなりシンプルな部類に入ると思う。これまでいくつも作成してきたが、ここまでシンプルな構造は少なかった。

各プレーをこなす選手が決まっていて、やることが明確になっているからだろうか。

◆まとめ。

サンゴリアスとしては、痛い敗戦となった。ここまで負けが続いているというのもあるが、負け方が厳しかった。

怪我人の多さといったコンディション的な問題もあるが、良い選手は間違いなく揃っている。中盤から終盤にかけての試合の〆の精度を上げていきたい。

スティーラーズは、勝利を取りこぼさずに済んだ、といったところだろうか。

ラスト5分の時点で逆転を許したが、試合終了までの5分間のほとんどを支配し、最後は値千金のラインアウトスティールで試合を決めた。

ただ、ミスも少なくない。上位に残る、またはより上を目指すのであれば修正していかなければならない。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。