Keyword

リーグワン2024-25シーズンのレギュラーシーズンも後半戦に入り、熱戦は繰り返された。

2月9日に28-28と引き分けたブレイブルーパスとワイルドナイツの今季第2ラウンドは、またも好ゲームとなった。

上昇した気温も影響していたかもしれない。プレーオフで再びぶつかるかもしれない両者は、今回もオールアウトだった。

◆東芝ブレイブルーパス東京のラグビー様相。

満点と言ってもいい出来だろうか。

前節で敗戦していたとはいえ、ワイルドナイツはワイルドナイツだ。

そのような相手に対して、ゲーム業界の用語で「メタを張る」(予想し、それに対応する)という言葉があるが、まさにメタを張っていたかのような、的確なゲーム運びをしていたように思う。

【Point 1/得意とする「接点」の領域】

ブレイブルーパスは、「接点無双」を掲げている(と認識している)。その言葉に相応しい、接点での激しさを見せた試合だった。

特定の選手を挙げるのが難しいほど、どの選手も接点で前に出ていた。

ディフェンスとのズレがあれば確実に前進し、相手のディフェンスラインを下げ、乱しながら自分たちは前進することに成功していた。

ワイルドナイツが今シーズン接点で苦戦しているのも、今回の結果と無関係ではないだろう。

FWの選手を主体とした9シェイプの作り方は、基本的には他のチームと大差ない。3人の選手が三角形を描くように配置され、先頭の選手がヒットする。

ブレイブルーパスはその構成にさらにパスを交え、打点をずらすことも狙っている。ティップオンパスという、相手に接近しながら一つ中か外の選手に放る形のフォーマットだ。

接点の部分で上回っているからこそ、前に出られるだけではない副次的な効果も出てくる。それが、「オフロードを繋ぐことができる」という点だ。

【Point 2/オフロードパス主体の「つなぐラグビー」】

ブレイブルーパスは、読者の方も感じていると思うが、今回の試合ではかなり積極的にオフロードパスでつなぐプレーを見せていた。

上半身が自由になれば、高い確率でオフロードパスを狙っていたように思う。

前半3分に生まれたシャノン・フリゼル(FL)のトライ、26分の原田衛(HO)のトライ、32分の小鍛冶悠太(PR)のトライ、39分の杉山優平(SH)のトライと、前半4つのトライのどれもが、トライフェイズの中でオフロードパスが見られている。

オフロードパスの難易度はそれぞれによって異なっているとは思うが、どのシーンでも接点で上回り、上半身の動きに余裕がある状態で生み出されている。

オフロードパスというのは、基本的にすれ違う動きを作るために有用だ。

コンタクトが起きた位置に対して、ディフェンスの選手は味方に寄ったり、動きを止めて味方選手を見たりする。または、瞬間的な状況であれば少し前方向へ慣性で動いているかもしれない。

その一連のディフェンスに対して、いい位置でオフロードパスを受けることができれば、高い確率ですれ違うシーンを作ることができる。

効果的なオフロードパスには、接点である程度上回り、上半身の自由を利かせておくことが重要だ。

その点で、ブレイブルーパスは非常に効果的にオフロードパスを活用していたと言えるだろう。

特にFWの選手は器用で、ウィングスパン(パスを出す方の腕の長さ)が長い選手も多い。自由に動かせる上半身から、いわゆるバックフリップパスでオフロードパスを繋ぐシーンも目立っていた。

また、多くの効果的なオフロードパスを生み出していた選手として、リッチー・モウンガ(SO)が挙げられる。スピードを活かしながら、構造的に相手を上回っていた。

【Point 3/構造的で攻撃的なアタック】

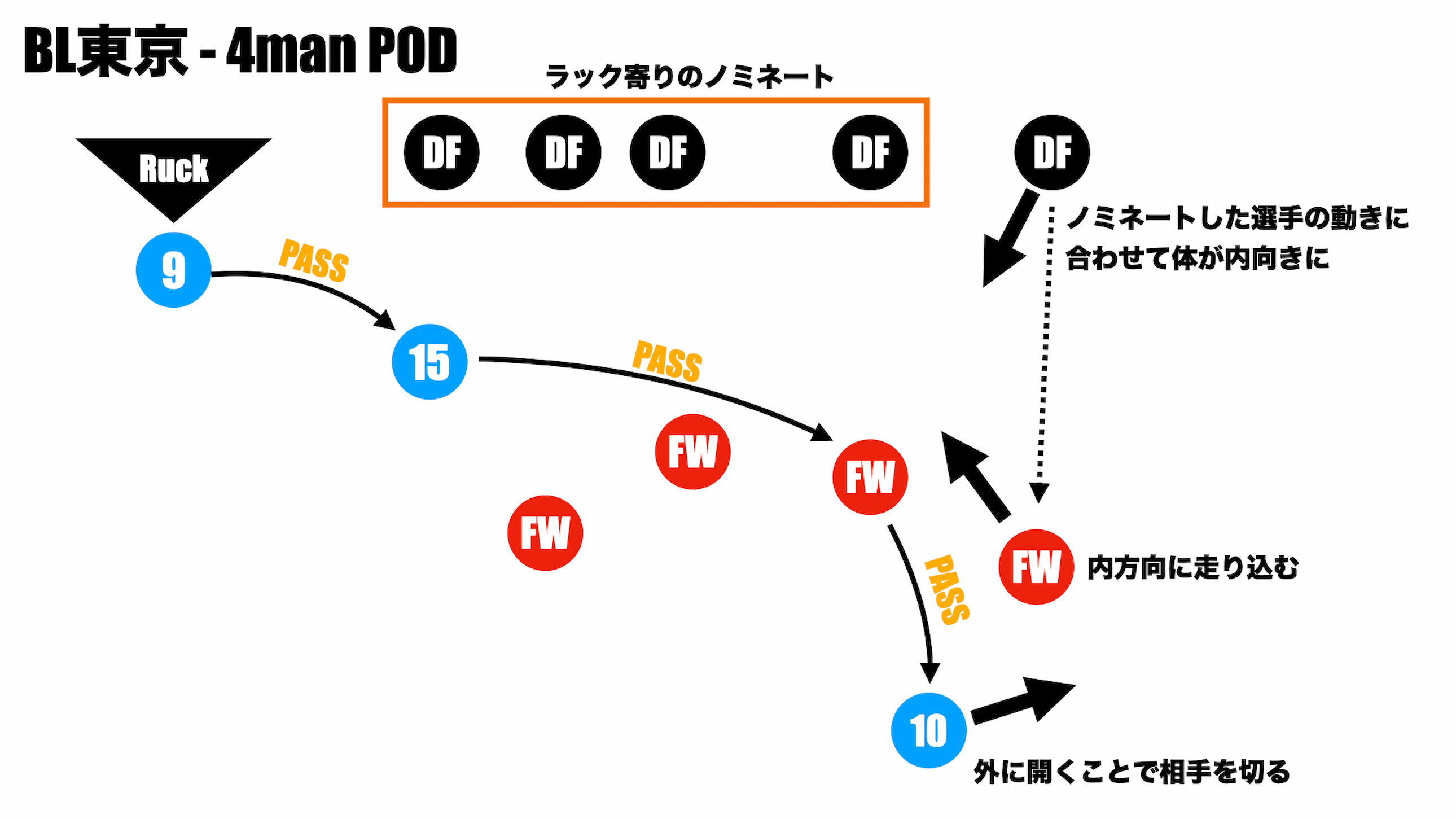

ブレイブルーパスは、階層構造の使い方が上手い。深掘りしていうのであれば、「階層構造の使い所が上手い」。

階層構造とは、一般的に前と後ろ、表と裏の選手が並ぶ、縦方向にアタックの幅を出す構造だ。基本的にはどのチームも採り入れていることが多い。

ただ、ブレイブルーパスはそんないくつものチームの中でも、階層構造で確実に取り切ることができているシーンも多く、効果的な活用をしている。

ブレイブルーパスも、多くの時間で用いているのはポッドと呼ばれる集団を3人で構成するパターンだ。前述したように、三角形を描いて選手が配置されるタイプのポッドだ。

しかし、時に4人でポッドを作っていることがある。これもブレイブルーパスの特徴ということができるだろう。

また、階層構造で重要なのは、裏に立つ選手の動きだ。

裏にいる選手がスピードを出せずにただ受けるだけのような形になると、階層構造は単にボールを下げるだけになってしまう。

その点、ブレイブルーパスの裏に立つ選手の質は高い。

確認している限りではリッチー・モウンガがベースのレシーバーとなり、松永拓朗(FB)などが補助についているようなイメージだ。

モウンガは外方向のベクトルを出したランニングのコースどりが上手く、自身のスピードも生かして相手ディフェンスに対してスライドすることを強いる。

ノミネートが外の選手に届くほど速く外に走り込むことで、ディフェンス側としてはノミネートがずれてディフェンスの堅さが甘くなる。

結果として、前述したようなオフロードが効く、というわけだ。

もちろんすべての崩しが階層構造によるものではないが、かなり効果的に使うことができていた。

構造的な優位性を作る分、ディフェンス側の努力でカバーすることも簡単ではない。今後の試合でも注目して見ていきたい。

◆埼玉パナソニックワイルドナイツのアタッキング様相。

ワイルドナイツも決して弱かったわけではない。個人的な印象としては、「苦手とする領域を、的確に対策された」といった形だ。

相手が得意とする接点の部分、また本来自分たちが得意とするはずのキックの領域で後手に回った。

【Point 1/シンプルなアタック構造】

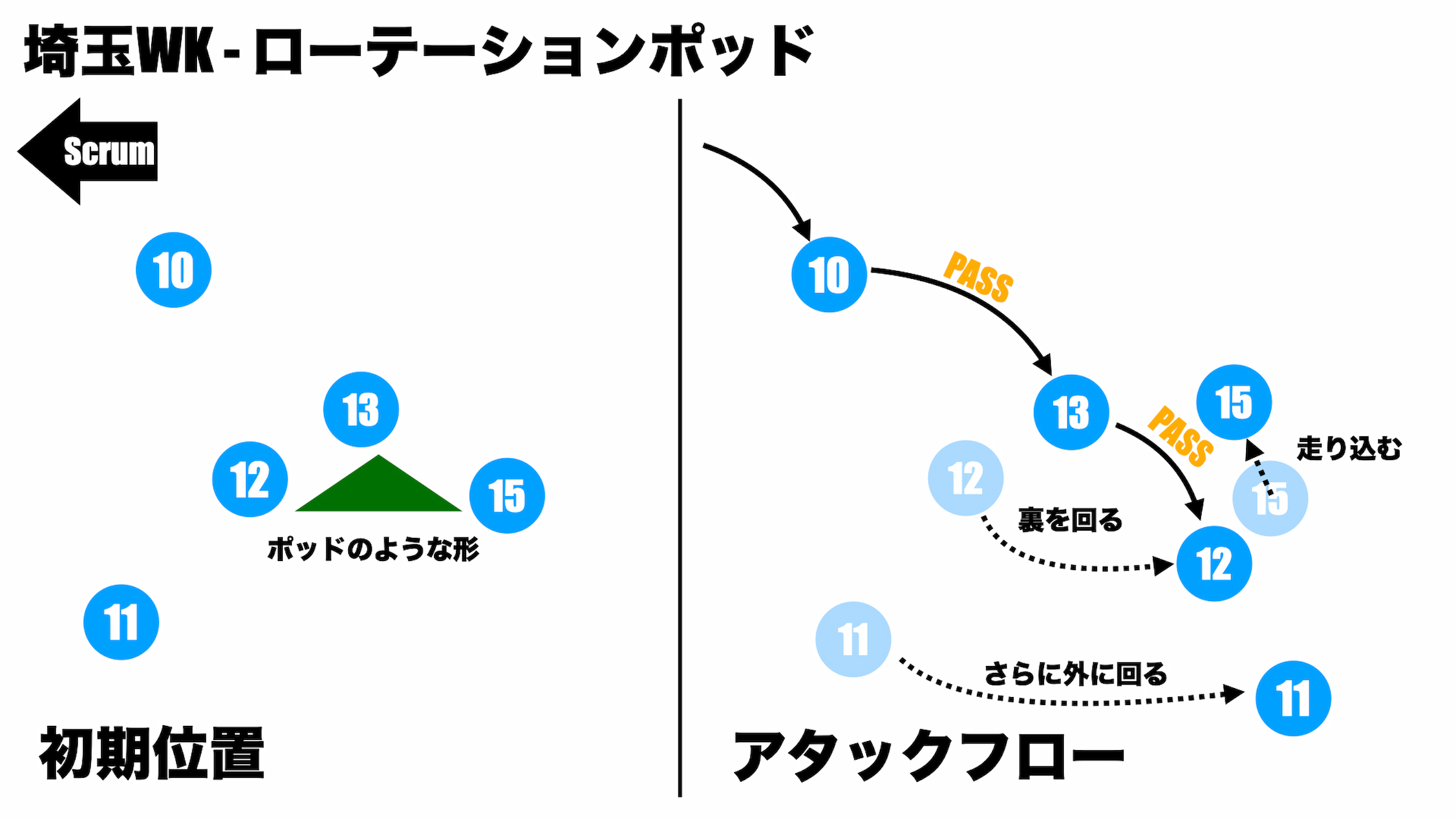

近年、ディフェンスシステムの向上の結果として、複雑なムーブを含むアタックの構造化が進んでいる。そんな中、ワイルドナイツはリーグワンのチームの中では比較的シンプルなアタック構造をしていると思う。

アタックラインは単線であることが多く、前述したような階層構造を厳格に取り決めたようなアタックをしているわけではない。

動きでズレを作るというよりも、シンプルなアタックを積み重ねることで生まれた数的優位性を、一人一人のハンドリングで最終的にゲインを狙うという形が目立っている。

階層構造を全く作らないわけではない。

後半48分に生まれたクレイグ・ミラーのトライでは、その前段階としてスクラムからの一連のアタックで階層構造が用いられている。

階層構造では12番のダミアン・デアレンデが外に回りながら裏でボールを受け、その後にディフェンスのギャップをついてビッグゲインにつなげている。

このシーンのように、階層構造を使って外方向にアタックラインをリアルタイムで構築すると、ディフェンスはノミネートがブレ、迷いが生まれる。

このように、階層構造を作った際には、ある程度効果的なアタックを見せていた。

しかし、全体的な印象としてはシンプルなアタックが多かったように思う。

ゴール前ではさらにシンプルに、FWをガツガツと当てるという形で安定していた。

SHの小山大暉や高城佑太、SOの山沢京平の判断で散らしながら、キーマンの判断で打点を変えているように見えた。

ただ、ゴール前に入る前段階、特に中盤での攻防では苦戦していた。

セットピース、キック、アタックと、的確に対策されていたのではないか。

【Point 2/苦戦した中盤での攻防】

ワイルドナイツは、今回の試合で中盤から効果的な前進を見せる機会は少なかった。トライにつながるシーンでは大きな前進もあったが、全体的に苦戦していた印象だ。

特に、ラインアウトで厳しい戦いが続いた。成功数は、15回中7回という数値に終わった。

細かい戦術に関しては割愛するが、ここまでアタックの起点を封じられると苦しい展開になるのは否定できない。ワーナー・ディアンズやジェイコブ・ピアスに完璧に抑えられていた。

また、キック戦略の部分でも少し上手くいっていない様子も見られていた。

裏を取られるキックを、何回も蹴り込まれていたことは、試合から見てわかる印象だと思う。ブレイブルーパスは器用な選手が多く、どこからでも蹴り込んでくる。裏の配置が甘いと大きくエリアを取られることになる。

今回の試合では、復帰2戦目のマリカ・コロインベテがWTBで出場した。バックフィールドの位置関係のところで調整がうまくいっていない部分もあったのかもしれない。

基本的に10番の山沢京平と15番の野口竜司がバックフィールドを抑えている様子が見られたが、2.5人、というより、ほぼ2人でエリアをカバーするシーンも多く、エッジと呼ばれるタッチラインに近いエリアを重視して守ることで、空いた空間を狙われていたように感じた。

中盤でのアタックは、前述したようにシンプルな構造で作り上げている印象が強い。

多く見られたシーンとしては、キャリーに対して激しいプレッシャーを受け、前に出られたとしてもブレイクダウンでのプレッシャーも受けていた。上半身をチョークタックル(抱えるようなタックル)気味に抱え込まれ、ラックの形成自体にも圧力を受けていた。

様々な面で、ワイルドナイツの苦手としているところが出たように思う。完璧に対策され、得意とする展開を見せることは叶わなかった。

◆プレイングネットワークを考察する。

それではネットワークのイメージを見ていこう。

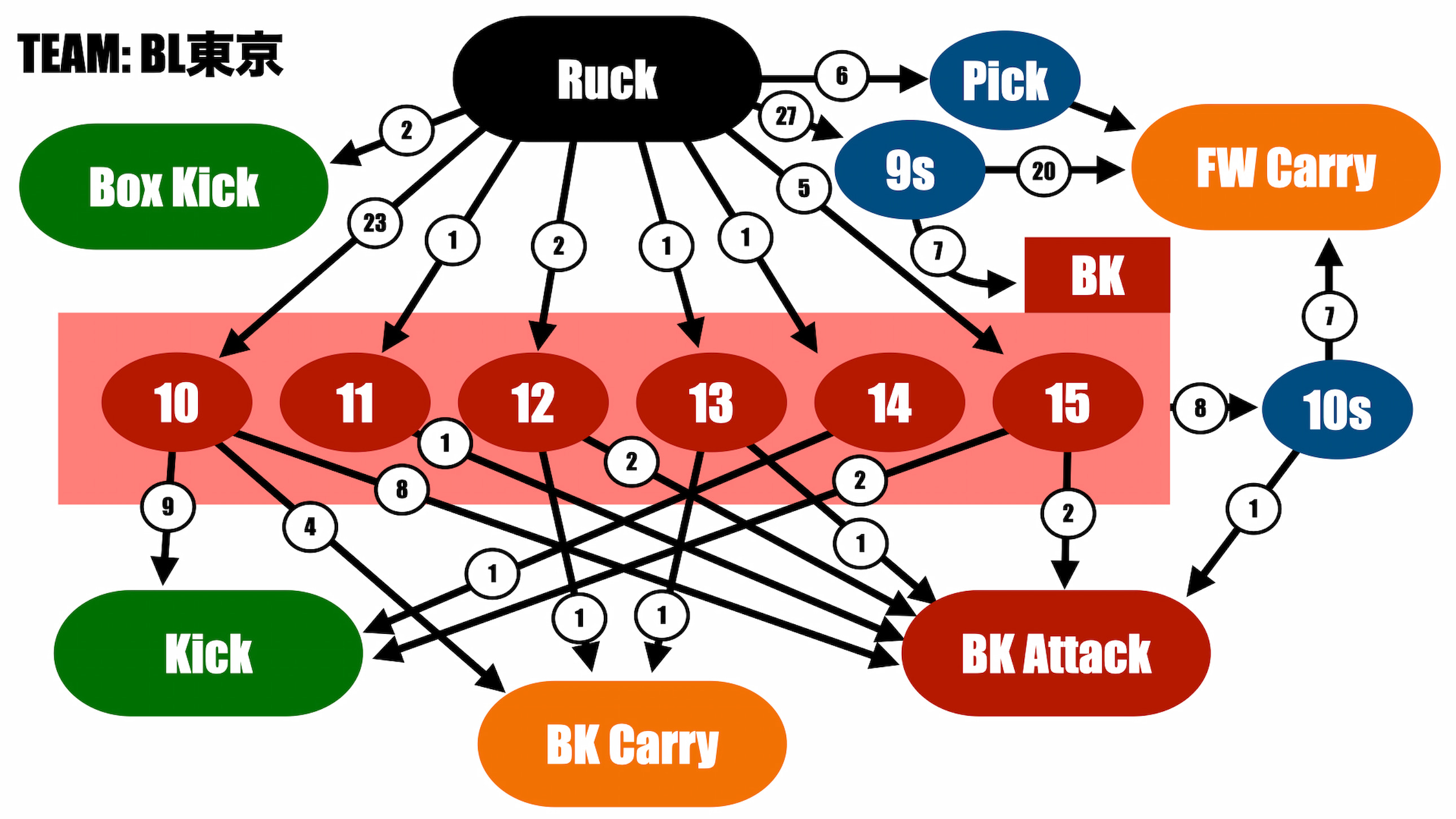

まずはブレイブルーパスからだ。

この図から以下の内容が見て取れる。

・10番のモウンガは比較的バランスのいいプレー選択。

・10番が基本的にはラックからボールを受けている。

・ボックスキックはそこまで多くなかった。

ネットワーク図から見ても、モウンガがゲームコントロールについて果たす役割の大きさが見て取れる。他の選手がボールを受けないわけではないが、傾向的にはあまり受けていない。

今回の試合では、ラック起点のアタックの回数自体は少なかった。ポゼッションでは上回っていたが、オフロードパスによって一つひとつのフェイズが長続きした。また、少ないフェイズで何かしらのアウトカムにつなげていた。

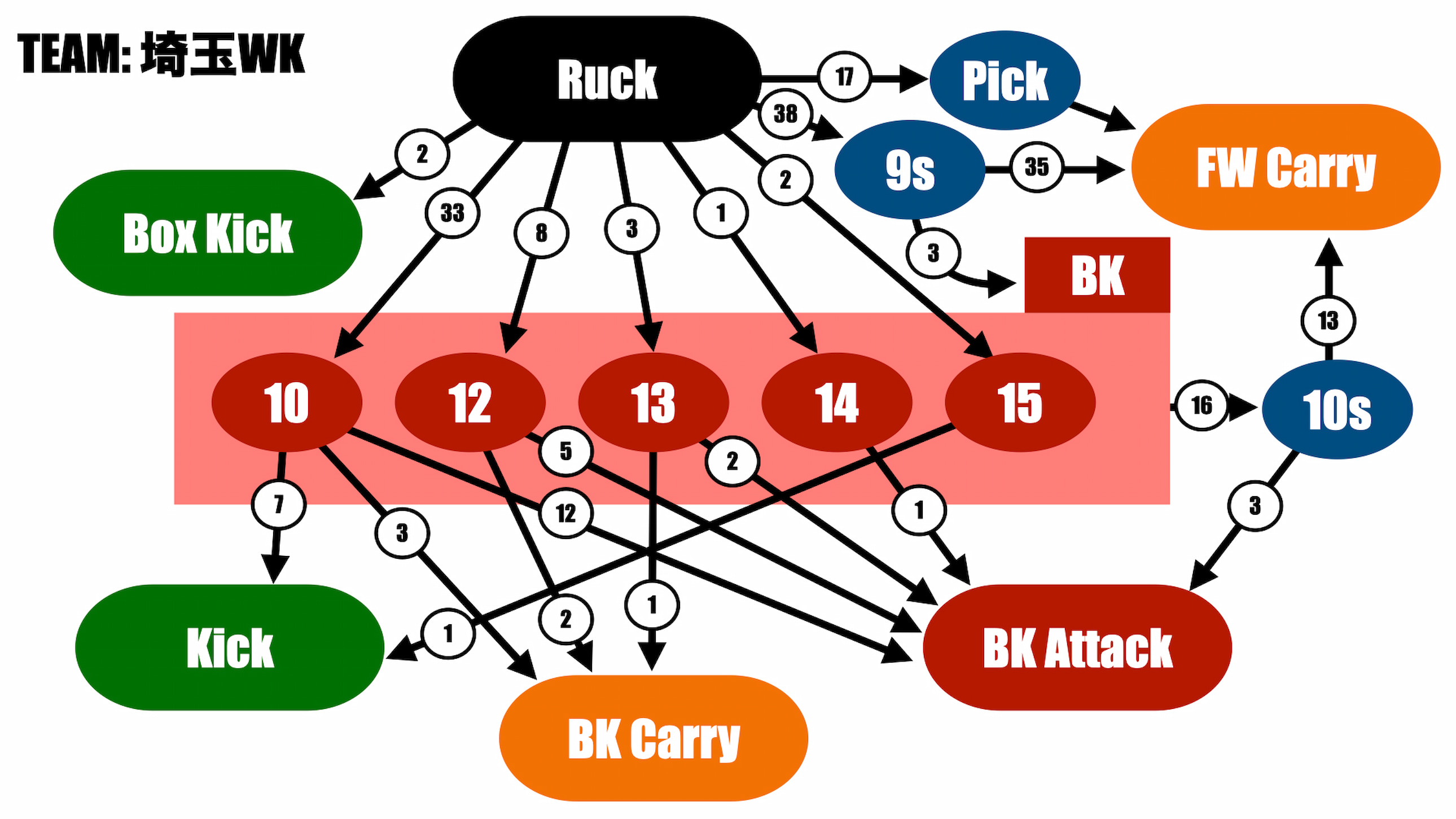

次にワイルドナイツのネットワーク図を見よう。

以下のようなことが見て取れる。

・9シェイプを用いた回数が多い。

・ブレイブルーパスに比べると、多くのBKの選手が意図的にボールを受けている。

・10シェイプが多い。

・ピックゴーが多い。

ワイルドナイツは、ピックゴーを有効活用するチームの一つだ。一つひとつのコンタクトで前に出られることが多く、相手ディフェンスがポジショニングする合間の時間を狙って前に出ようとする。

実際、対応されるシーンもあったが、少なからず前に出ることには成功していた。

また、10シェイプも比率的には多い。10シェイプとは、ラックからボールを受けたSOをはじめとするBKの選手から、さらに外側でFWを中心とした選手がポッドを構築してボールを受けるフォーマットを指す。

ワイルドナイツは、山沢京平がファーストレシーバーとなり、その外に立つポッドに対して展開を図ることが多かった。そこからスイベルパスという下げるパスでさらに外方向へ展開しようとするシーンもあり、好んで用いているように見えた。

◆まとめ。

今シーズン、両者が試合をするのは二度目ではある。

2月9日の対戦時は引き分けとなり、2試合目だった今回の試合では、ブレイブルーパスが強さを見せる展開となった。

ブレイブルーパスは間違いなく、今シーズンのこれまでの試合の中で、ベストゲームとも言えるパフォーマンスを見せた。

逆に、ワイルドナイツは上手く試合を動かせない時間帯が続いた。苦手としている領域を確実に対応されたのが痛かった。

もしかすると3試合目もあるかもしれない。そうだとしたら、どのような展開になるのだろうか。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。