![走り続けてパリ。中村知春[サクラセブンズ]](https://www.justrugby.jp/cms/wp-content/uploads/2024/07/240710_interview.jpg)

2021年の夏は、青空さえ鉛色に見えていたかもしれない。

コロナ禍の影響を受け、2020年に実施される予定だった東京オリンピックは1年遅れで開催された。

しかし中村知春は、自国で開かれる晴れ舞台に立つことができなかった。

選手選考はヘッドコーチに全権が託されて当然だ。自分が五輪メンバーから漏れたことについて文句を言うつもりはない。

それでも、当時の記憶を「視界の外からガーンと殴られた感じでした」と話したことがある。ショックの大きさが伝わってくる。

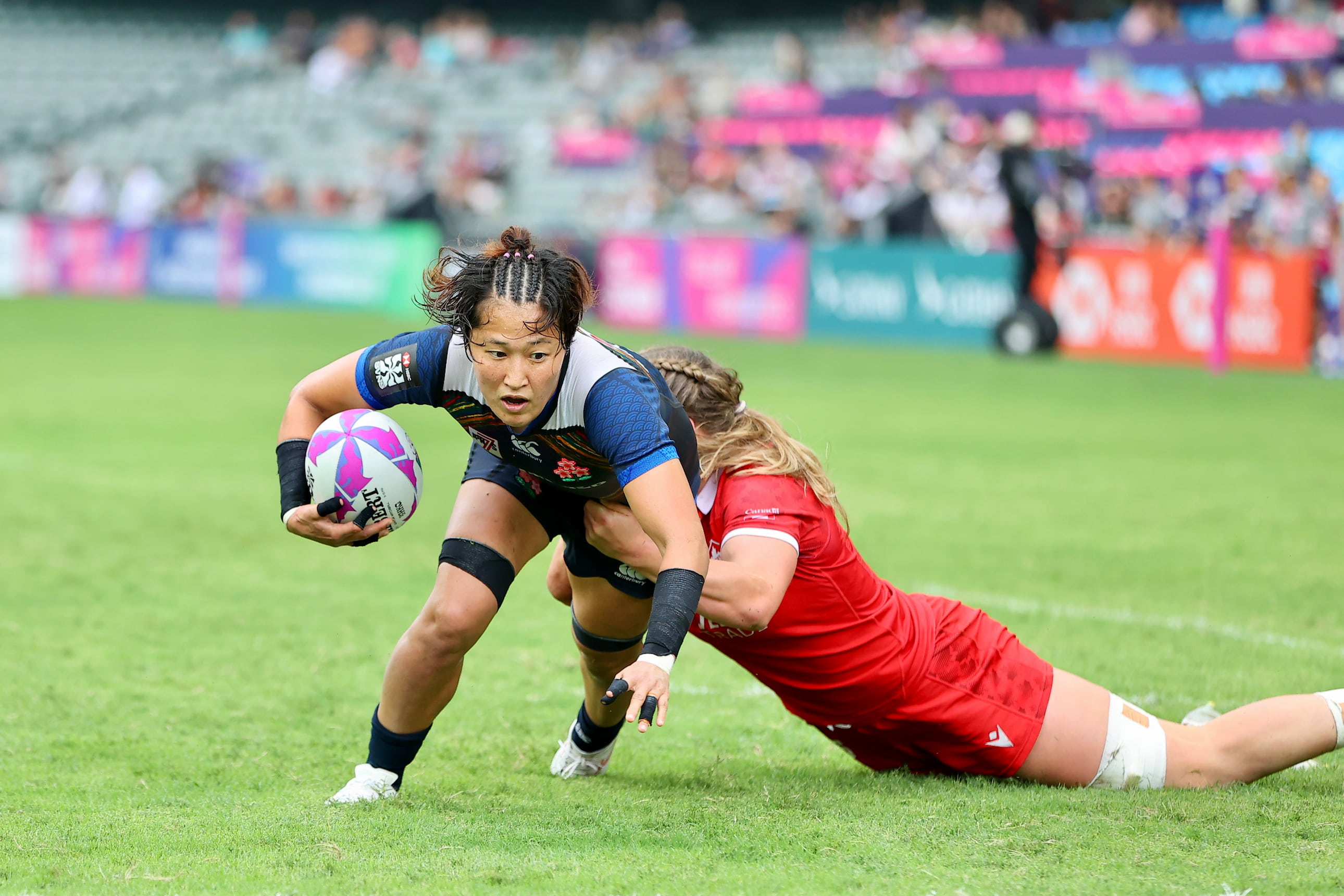

その中村が、7月下旬から始まるパリ五輪のメンバーに選ばれた。2016年のリオ以来8年ぶり、2度目の大舞台だ。

4月の香港セブンズ時、中村は、「絶対に出たい、という気持ちがないということはありません。出られたらいいな、とは思いますが、タイミングなので。ここまでオリンピックスコッドとしてみんなで戦ってきました。誰が出てもベストな結果を残せる準備はしてきました。なので、そこに立てていたらラッキーかな、という感じですね」と言った。

7月8日、パリ五輪に出場する男女日本代表の記者会見が都内のホテルで開かれた。

その場で中村は、3か月前に香港のピッチ脇で言ったことと同じ内容を口にした。

「メンバーに入る、入らないは、タイミングもあるし、(合否は)紙一重(の差)。運も大きい。(今回自分が)入らなくても、やり切れたと思えたと思います」

過去に2度、オリンピックへの道を歩んだ経験があるからだろう。メンバー入りか否かの結果を知る際の心境について、「今回は余裕があった」と話した。

メンバー入りは、6月14日〜24日におこなわれたオーストラリア遠征からの帰国後に知らされた。成田で五輪スコッドメンバー23人全員がヘッドコーチと1対1の面談をおこなった際に、その場で結果を告げられた。

その後、全員の前でパリ行きのメンバーがアナウンスされた。

「どっちに転んでもいい」と思っていたと振り返る。

しかし、鈴木貴士ヘッドコーチの口から「オリンピックに連れていきます」の言葉を聞くと、「予想外に涙が出てきました」という。

過去2大会と比べると平常心。そう言っていたけれど、頭の中はそうでも、感情は正直だった。

2021年夏の落選時、心が折れそうになった。それでも立ち止まることなく、前に進み続けたこの3年。

36歳で手にしたパリ行き決定の価値は、切符1枚の重さではないとあらためて分かる。

パリ五輪メンバー決定の約1か月前、熊谷での強化合宿の最中に中村が報道陣の取材に対し、約40分にわたって話したことがあった。

主に東京五輪からの3年間の心の動きを、飾りのない言葉で話した時間だった。

自分はなぜラグビーをしているのか。

東京五輪でのメンバー選考から漏れた直後、パリへの道を歩むかどうか、「あまり考えていなかった、っていうのが正直なところでした」と振り返った。

当時、ふたたび歩き始めた際に頭の中にあったのは、「サクラセブンズを立て直し、ワールドシリーズ(HSBCワールドラグビー・セブンズシリーズ)の舞台に戻す」だけだった。

「そう考えてプレーしていたら、3年が経ち、またオリンピックが来た、という感じなんです」

嘘はない。

パリ五輪に向けてサクラセブンズが力を着実に蓄えてこられたのは、ワールドシリーズのコアチームに返り咲き、昨季、今季と、2シーズン続けて強豪国との競争の中で揉まれたからと実感している。

だから中村は、2024年の5月31日〜6月2日にかけてマドリード(スペイン)で開催された『HSBC SVNS 2024グランドファイナル昇降格プレーオフ マドリード大会』を「これからのサクラセブンズにとっては何より大事な大会」と言い、集中し、全力を出し切った。

五輪のことを考えるのはそのあと、と強調した。

金メダルを獲る。

そう声を大きくして臨んだ2016年のリオ五輪で惨敗した際、目標と目的を履き違えていたと気づいた。

自分がラグビーをしている理由がメダル獲得だったら、あのとき挫折して立ち上がれなかった。

しかし、女子ラグビーの価値を上げるために自分はプレーしているのだと気づけたことで、膝をついたところからもう一度歩き始めることができた。

オリンピックに出る、そこでメダルを手にしたいのは、女子ラグビーの価値を高める道のひとつ。そんなスタンスで、リオでの敗戦から再出発した自分がいた。

だから、東京五輪での落選には二重のショックがあった。

ひとつはアスリートとしての悔しさ。もうひとつの無念は、今度こそ大舞台で日本の女子ラグビーの価値を広く発信しようと思ってやってきたのに、それを自分で実行できなくなったことだった。

特に後者については使命感に燃えていたから、突然道がなくなった事実に衝撃を受けた。

それが、「視界の外から突然殴られたみたいな感じ」という表現になった。

2021年の夏、落選発表から10日ほど経って、五輪のバックアップメンバーとしてチームに呼び戻された。仲間たちを全力で支えながらも、万が一の可能性を求めて必死に戦う時間を過ごした。

その時期の胸中を当時、こんなふうに話したことがある。

チャンスはまだある。いや、最初に選ばれなかったのだから可能性は低い。それなら、なんで必死にやるんだ?

「(五輪前の数週間)いろんなことを考える自分がいました。(精神的に)辛いな、と思うと悪い中村がヒュッとやって来て、いろんなことを囁くんです」

そんなとき、「いまの自分の立場で、(女子ラグビーの)価値を上げられる言動、判断ってなんだろう」と考え、気丈に振る舞った。

仲間たちを最後まで支え続け、大会へ送りだした。

おばさんは強いんです。

「立ち止まることなく前に進み続けたら、また(五輪が)来た」とサラッと話すが、東京五輪直後は気持ちが滅入った。

「お腹が減るからご飯は食べる。生きていかないといけないから仕事もする。ただ、お風呂に入るのがきつかった」。

のんびりしようとしても、いろんな考えが頭の中を巡る。その時間が辛かった。

女子ラグビーの価値を高めるために自分はプレーしている。その立ち帰る場所がなければどうなっていたか。

「ナナイロ(プリズム福岡)も立ち上げていましたから、(五輪に出られなくても)それをやる、という気持ちは持てていましたし、いろんな方に支えてもらいました」と、自分の置かれた環境を心の底から感謝する。

そんな状況から這い上がり、3年前の夏の出来事を、「ありがたい経験でした」と言えるようになった。

「あれがなかったら、本当の意味で人の気持ちが分かることはなかったかもしれません」

自分の合否も含め、パリ五輪の選手選考がどういう結果になろうが、全員の気持ちを理解できると思うと話していた。

中村は、感情の起伏の大きな競技生活を長く続ける中で、自然と達観の境地にたどり着いたようにも見える。

それだけでなく、人生の途中で影響を与えてくれる多くの人たちに出会ってきた。

例えばラグビーの面では、その時々のコーチや、所属チームの指導者。ナナイロプリズム福岡の桑水流裕策HCや久木元孝成コーチ、サクラフィフティーンのレスリー・マッケンジーから学んだこともたくさんある。

考え方に関し、記憶に残っているのは、リオ五輪で女子代表の指揮を執った浅見敬子さん(現在、日本ラグビー協会副会長)の言葉だ。

12チーム中11位だった五輪が終わった時、チームは流れ解散のようになった。

「その時だったと思います。浅見さんが、『みんな(やがて)おばさんになるだろうけど、おばさんってすごいんだからね』と言われたんです。その言葉が刺さりました」

明確ではないが、「おばさんは世の中ですげぇんだから、みたいな話をされていて、その強さを語られました」。

その言葉の意味は、時間が経ってわかるようになっていった。

「自分もその年代に近づいて、いろんな人の気持ちがわかるようになった、と言えばいいのかな。自分の時間を、自分のために使えるのが少なくなってくるじゃないですか。例えば女性の中には、出産や育児を経験する方もいて、そんな忙しい中で、自分の時間を作る。そういう経験があるから人を許せるようになるとか、優しくも、強くもなれる」

厳しく指導してくれたHCの言葉を、自分なりに、そう理解した。

かつて仲間たちから「兄貴」と呼ばれ、頼りにされたリーダーはいま、若い選手たちに「おばさん」と言われていると笑う。

でも、悪い気はしない。強い。頼りになる。そう慕われている気がする。

ワールドシリーズがとにかく楽しい。

コロナ禍こそ不自由さの中に身を置いたけれど、2012年以降、年間200日超の代表活動期間がある人生を送ってきた。

そんな過酷な日々にもかかわらず、常に前向きな姿勢でラグビーに取り組めてきたエナジーの原点について、「ワールドシリーズとか、世界と戦う時間がすごく楽しいんですよ。それに尽きるかもしれません」と言う。

「きついし、しんどい。なんでこの歳になって10代の子と競り合っているんだろうと思う時もあります。だけど、ワールドシリーズのあの舞台が年々楽しくなっている自分がいるんです」

ジェンダーレスが進む社会。それはラグビーの世界でも変わらない。

例えば、ワールドカップも男子や女子の但し書きはなくなり、開催年だけを変えて表記されるようになった。

ワールドシリーズも大会開催地や試合数に男女の違いはなくなった。その環境の変化、進化の過程の中にいられて幸せだ。

「最高、と思っています。だから、やり続けています。本当に楽しい」

そんな感覚の持ち主だから中村は、五輪について、「ワールドシリーズのひとつと同じ、という感覚もある」という。

ただ、五輪となれば取材陣も報道量も増え、大会自体も多くの人たちに見てもらえる。そういう意味で世界的ビッグイベントについて、応援してくれている人たちへの感謝を伝えられる舞台と思う。

だから自分のパリ五輪への出場が叶ったら、「いい終わり方だなとは思います」と言っていた。

最後になるのですか。

そう問う報道陣に、「そうですね。そう思っています。私にとってサクラセブンズは、なんだろうな、生活というか、人生というか、生き方みたいな感じのものなので、(大会を終えた後に)、『はい、ここで終わりです』、『やめます』みたいなことをあらためて言うことはないとは思うのですが(最後です)」

今回の五輪メンバーを発表するプレスリリースが出た際、中村が寄せたメッセージの一部にもこうあった。

「個人としては桜の物語の最終章に、そしてサクラセブンズとしては世界の強豪入りへの新たな 1 ページとなるよう、結果に拘って大切に戦ってきます」

集大成の大会へ向けて、中村の調子は上がっている。

今季のワールドシリーズでは、シンガポール大会、マドリード大会と、2大会連続でのドリームチーム入り(ベスト7選手)。「体のふしぶしが痛い」と言うけれど表情は明るい。

自分のことを足も速くない、特別強くもないと言う。

それなのに活躍できる理由を、「自分で切りひらかなきゃ、っていう気持ちがなくなって、誰かが作ったチャンスを必ず次につなげる役割や、綻びが出そうなときに、2つ、3つ先(のシーン)を読んで走るとか、そういう動きができるようになった」と自己分析する。

チームについて、「(自分たちの)勝ち方が分かってきたのは大きい」と言う。

粘って、粘って、相手の足が止まってきたら後半にたたみかける。そんな展開で勝利を重ねたい。

東京五輪では、他国との体格差がある中、より動けるガードの選手を集めて『日本のバスケ』を実践、銀メダルを獲得した女子バスケットボール代表の躍進がまぶしかった。

その活躍を見ながら中村は、「私たちがやりたかったのはこれなんだよな」と思った。

パリでは、自分たちが積み重ねてきたものを出し切る。

結果、その姿が観る者の琴線に触れ、「私もやりたい」、「応援したい」という人が増えたらいいな。

その思いが、最後まで中村知春を走らせる。

![成長しないと置いていかれる。佐藤健次[日本代表/早大4年]](https://www.justrugby.jp/cms/wp-content/uploads/2024/06/IMG_4797-1200x800.jpg)

![自分たちのチーム。大田尾竜彦[早稲田大学監督]](https://www.justrugby.jp/cms/wp-content/uploads/2024/07/240718_interview-1200x800.jpg)