Keyword

オーストラリアから始まった『Feel in』シリーズ(vol.1/vol.2/Vol.3 は、こちらから)。OZ編は今回で最後となる。この2か月のコーチング留学で得た知見や気づきを述べていきたい。

私がスポットコーチとして所属したボンド大学ラグビークラブは、日本代表のディラン・ライリーの出身チームでもある。男女問わず、様々なバックグラウンドを持った有望な選手たちが所属していた。例えば、オーストラリアやカナダ、イングランドのU20代表、地元クイーンズランドレッズのアカデミー経験者。特に女子の選手はNRLW(ナショナル・ラグビー・リーグ・ウィメンズ)のチームと契約を結びながらプレーしていたり、レッズでプレー経験があったりなど、世界を間近に感じる環境だった。

チームの活動は主に夜だったので、空いている時間はさまざまなトレーニングを見学した。ボンドの女子ネットボールクラブのジムセッションに加え、10代のラグビー選手、スイマー、スプリンターなどのプライベートセッション。1週間のうち半分は朝4時起きで、起床後すぐ自転車に飛び乗り、10kmあまりの山道を40分かけて漕いだ。その往復が1日2セットになる日もあった。自分が選手に混じってトレーニングする場合もあったが、多くはジムセッションを見学するためだった。帰国後、以前から診てもらっている整体の先生に「2か月でこんなに太くなるんか!」と驚かれるくらい、私の脚はパンパンになった。

そうやってトレーニングを観察する中で気づいたことがある。身体の柔軟性としなやかさ。特に女性アスリートのバーベルを上げるスピードや、柔軟性、グラウンドでの走り方ひとつとっても、優れたものだった。そもそも日本人の女性に比べて身長や体格が大きいこともあるが、レッズやプロレベルでプレーしている選手は全く違うものを持っているように映った。

私は体育学を専攻した学生でもなく、ストレングスアンドコンディショニングの専門家でもない。だが素人目に見ても、ナショナルチームやレッズでのプレー経験がある選手の走り方は、柔軟性やしなやかさにおいて明らかな違いがあった。

彼女たち曰く、幼少期からさまざまなスポーツに触れてきたという。聞いた限りでは、水泳、クロスカントリー、バスケットボール、ネットボール、サッカー、タッチラグビー、フェンシングなど。一般的に運動神経の発達期間とされる5〜12歳で、さまざまなスポーツを通じて身体を動かしていることは、それらを育んだ要因の一つと言えるだろう。

【写真右】ボンド大学ネットボールクラブのジムセッション。朝5時半から始まる。

オーストラリアは運動大国だ。朝6時にビーチに行くと、年齢に関わらず、多くの人が散歩やランニングで汗を流している。また、地域には多くのスポーツクラブがあり、幼少期からそこに所属する傾向が強い。育成も盛んで、ラグビーに関してはゴールドコーストの選抜チーム、その上にはクイーンズランド州も同様に選抜チームを持つ。そこには多くのローカルスポンサーがついており、子どもたちはお揃いのウェアやバックパックをもらえる。そういったものが目印になり、幼い頃から目指す場所が明確にある。そういった環境が日本は少ないように感じた。

とはいえ、日本の15人制女子代表は2022年、オーストラリアに12-10で勝利している(試合会場はボンド大学!)。両国間の違いを少しでも確かめようと、帰国後に東京の山九フェニックスの練習を見学しに行った。セブンズ、15人制日本代表のメンバーはどちらも不在だったが、スキルのレベルはオーストラリアで見ていたものよりも高いものだった。実際にスーパーW(オーストラリアの女子スーパーラグビー)でプレーしていた日本の選手にも話を聞いたが、日本の女子ラグビーのレベルは年々高くなっている感覚があるという。

現にフェニックスは昨年、オーストラリアに遠征。フォースには24-19で勝利している。だが、ワラターズには0-44で敗北。スキル以上に、ラグビーのIQやフィジカルの場面で差を感じたという。また、女子の選手は膝の怪我が特に多いと聞く。正しく関節を動かす走り方や、怪我の防止。コンタクトレベルも上がっている中で、そういった意味での「フィジカル」というピースは、今後の日本にとって重要な意味を持つだろう。

◆勉強熱心のスーパーラグビー指揮官。

留学中にはクイーンズランド・レッズに密着する機会をいただいた。午前のチームミーティングから、夜のトレーニングまで、全てに参加させてもらった。

レス・キス。現オーストラリア代表ワラビーズのヘッドコーチ、ジョー・シュミットの後任候補に入っている人物だ。クイーンズランド州で生まれ、自身はラグビー・リーグの選手としてキャリアを持つ。

コーチに転向後は、ワラターズやスプリングボクスでもアシスタントコーチを務めた。中でもアイルランド代表のディフェンスコーチを務めた2008年からの8年間では、シックスネーションズで3回の優勝(うち1回はグランドスラム)、ワールドカップでは2011年と2015年にベスト8に進出。直近はロンドンアイリッシュのヘッドコーチで、2023年から故郷で現職を務めている。

レスは締まった体つきで、穏やかな60歳の紳士。と思えば、フォース戦のプレビューミーティングではかなり激しい言葉で選手たちを鼓舞しており、苦笑いを浮かべている選手もいた。

黒縁のめがねを通す眼光は鋭く、静かな覇気がある。ふくらはぎについた筋肉が、アスリートだった面影を残していた。レッズのスタッフルームにはヘッドコーチのみ個室が与えられており、そこではいつも考え事をしている様子だった。

レスは突然来た部外者の私にも「レス、デス」とハットを取って握手してくれ、ことあるごとに 「Do you have any questions?」(なにか質問あるか?)と声をかけてくれた。温かみのある人物だった。

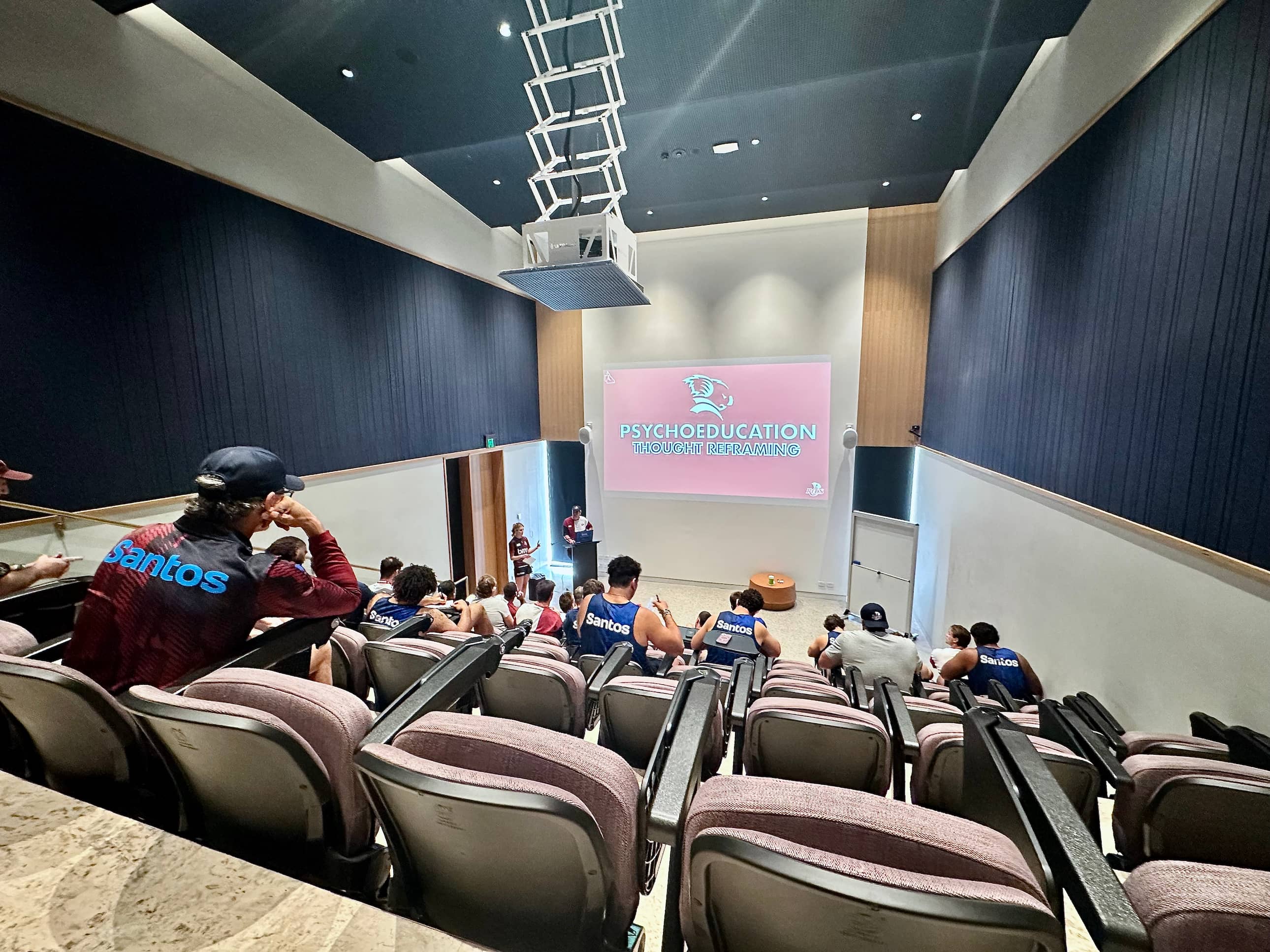

加えて印象的だったのは、スポーツ心理学のセッションでの出来事。全チームがスタッフを公開しているわけではないが、スーパーラグビーでは多くのチームがサイコロジスト(心理学者・メンタルトレーナー)をチームに採用しているようだ。日本のリーグワンを調べてみると、ヒートやダイナボアーズなど少数に限られているようで、これもまた日豪間の違いだった。

レッズにはヘッド・オブ・サイコロジーとしてヘイリー(Hayley Cronin)という女性スタッフがいて、ほぼ毎週セッションを持っていた。選手はフォワード、バックスに分かれて全員が出席する。私が参加した日は「プレッシャーの置き換え方」というテーマで、緊張や焦りをどうやってポジティブに置き換えるか、という内容だった。

ヘイリーのプレゼンテーション後、Q&Aで真っ先に質問していたのはレスだった。ヘッドコーチ自らが率先して質問しているのがとても印象的だった。熱心にノートをとっている選手や、質問する選手が多くいた。レッズが今シーズン好調で3位(4月8日時点)というのは、そのような指揮官と無関係ではないだろう。レスのコーチとして、また人としての振る舞いや姿勢は大変勉強になった。

最後に、佐藤秀典さん(元ラグビー日本代表通訳・履正社国際医療スポーツ専門学校外国語学科GM)には感謝してもしきれない。明確なビジョンを持っていなかった退社直後の私と出会い、道を一緒に拓いてくださった。ボンドやレッズも、佐藤さんが持つ繋がりを通じて受け入れに至った。現地で得たすべての経験が、今後のコーチング、ライティングに活きると確信している。#3にも書いたが、なにより佐藤さんからは「留学は自分次第だよ。自分からいけ!」とずっと言われていた。これから海外をまわるにあたって、自分のマインドセットを変えることができたことも大きい。

Feel in シリーズ。次回はメキシコに始まり、中南米編に続く。そこでどんな出会いがあるのか、楽しみで仕方ない。気をつけて、だけど恐れずに。飛び込んでみよう。

◆プロフィール

中矢 健太/なかや・けんた

1997年、兵庫県神戸市生まれ。上智大学文学部新聞学科卒。ラグビーは8歳からはじめた。ポジションはSO・CTB。在阪テレビ局での勤務と上智大学ラグビー部コーチを経て、現在はスポーツライター、コーチとして活動。世界中のラグビークラブを回りながら、ライティング・コーチングの知見を広げている。