Keyword

交流戦の最初の週だ。第5節までの勝ち負けは正直参考にならない。

そんな第6節から、ブルーレヴズとサンゴリアスの試合について振り返っていきたい。

◆静岡ブルーレヴズのアタッキング様相。

ブルーレヴズはセットピースでリズムを作り、真っ向勝負でアタックを組み立てるチームと個人的には見ている。

しかし、今回はうまくいかない部分も多かった。

【Point 1/FWの肉弾戦と「9th」】

後述するが、ブルーレヴズは9シェイプをかなり積極的に用いていた。

FWを中心に、ラックからのパスを受けた選手がダイレクトにキャリーする9シェイプを用いてリズムを作ろうとしていた。

ポッドの構造は基本的には3人で構成され、10シェイプを設けずにガツガツと短いパス数で相手とコンタクトする形だ。

アタックの構造としてはかなりシンプルで、階層構造は主に一箇所に見えた。

小さい階層構造(フロントラインに1人立ち、その裏にバックライン)はある程度見られていたが、そこまで多くなかった。

人数を使うことで構造的に優位性を作るようなイメージは、あまり感じることができなかった。

また、特徴的だったのがヴィリアミ・タヒトゥアの使い方だ。

タヒトゥアは体の強さが持ち味。特にキャリーに強みを持つ選手であり、ブルーレヴズのバックスラインの中心選手だ。

個人的は、タヒトゥアのような役割、ロールを持つ選手のことを「9th」「ナインスマン」と呼称している。

ナインスマンは主にBKの中でもインサイドCTBの選手が果たすことの多い役割で、FWのようなプレーをすることが多い選手を指す。

「9番目のFW」という意味でナインスマンと名付けた。

タヒトゥアは体が強く、ポッド、特に9シェイプに参加したり、ラックからダイレクトにボールを受けて前に出ることを狙う。FWのようなピックゴーも比較的多い。

アタックラインの中でつなぎを担当し、BKとしてのプレーも適時こなす。

ブルーレヴズは、8人のFWとナインスマン、タヒトゥアを効かせてアタックを続けていこうと考えているように見えた。

しかし、必ずしも効果的なアタックにつながっていなかった。

ブルーレヴズのアタックは選択肢を多く作り出すことで優位性を生むものではなかった。

ポッド構成自体もシンプルで、階層構造も多くはない。あくまでも接点で前に出ることでモメンタムを作り出そうとするものだ。

ただ、接点であまり前に出ることができなかった。

ポッドが素早く走り込むようなキャリーではないため、アタックラインとディフェンスラインの間の空間の取り合いで後手に回ってしまっていた。

空間をうまく活用できないことで、相手に時間的なプレッシャーをかけることができなかった。

スピードをつけながらボールを受けるシーンも何度か見られた。

しかし、各キャリアー、ラックからのパスに対して選択肢が多くないことから、サンゴリアスのディフェンスに少なからず(的を)絞られていたようにも感じる。

キャリーで(突破、コンタクトを)狙う位置ももう少し向上できそうな感じで、ダブルタックルなどでうまく押さえ込まれていた。

【Point 2/うまくいかなかった優位性の創造】

ブルーレヴズのラグビーは、少なくとも今回の試合に関しては比較的ゆっくりとしたテンポでつながっていたように思う。

一般的な高速ラグビーの肌感覚からすると、あまりはやくはなかったように感じた。

前述したように、アタックの前提条件としては、FWの肉弾戦で前に出るといったものがあったのだろう。しかし今回の試合、ブルーレヴズはそこで目立った前進を図ることができていなかった。

生まれたトライもアンストラクチャーからの個人技で挙げており、再現性が高いプレーは見られていなかった。

個人的には、優位性を作り出すことができなかった点がうまくいかなかった要因と感じた。

ラグビーに限らず球技の多くは、局地的、または大局的な優位性を作ることでスコアを狙う形が多い。

ブルーレヴズの選手は、質的な優位性を作ることは比較的得意としていると思う。

個々人のスピードやパワーといった要素で相手を上回り、前進できたシーンが散見された。

しかし優位性は、それ以外の条件で不利になると効果的に前進できなくなることもある。

今回の試合では、位置的優位性や数的優位で上回るシーンが少なかった。また、ダブルタックルといった「総合的な質的優位性の逆転」によってかなりプレッシャーを受けた。

キャリーに対するサポートの質、優位性を作り出す起点になるはずの部分でもプレッシャーを受けていた。

ブレイクダウンでプレッシャーを受けることで球出しが遅れ、確保していた優位性を失う様相もあったと感じた。

◆東京サンゴリアスのアタッキング様相。

サンゴリアスは、前節の勝利から調子を上げていた。アタックのリズムやイメージの部分でもいい感覚があったのではないかと思う。

【Point 1/階層構造のバリエーションと深さ】

サンゴリアスは階層構造を作るのがうまい。SO高本が位置関係を細かく変えたり、精度の高い裏へ下げるパス、スイベルパスが見られたり、構造を生かしたアタックをしていた。

ポッドの使い方も特徴的で、ポッドを分けるような組み方=スプリットすることで階層構造を効果的に作り出している。

ここで良い役割を果たすのが12番に入った中野将伍だ。中野はブルーレヴズのタヒトゥアのような「ナインスマン」に近いロールを持っている。

FWのようにラックからダイレクトにボールを受けたり、ピックゴーを挟んだり、肉弾戦向きのプレースタイルを感じる。

中野は階層構造を作る時にもFWのような役割を果たし、ポッドをスプリットした際の間に立ち、擬似的な4人ポッドを作ってアタックにバリエーションを持たせた。

BKの特徴も活かしてパスの選択肢にも強みがあり、精度の高い、効果的なスイベルパスを何度も見せていた。

走力のあるFWの選手が揃っていることも大きかった。

FWで階層構造も作ることができ、特にFL下川甲嗣のような万能型の選手が裏に入ることで二重ポッドのような組み方もできていた。

外にポッドを作ったり、走力の平均の高さから実現できることも増えていたように思う。

アタック全体の深さの調整も良い方向に働いていたように思う。

ブルーレヴズディフェンスの上がるスピードに合わせ、深さをうまくコントロールしていた。

フラット気味のアタック、深く速いアタックライン、スタンディング気味で下げるようなパスワークと、様々な深さを作り出すことで相手ディフェンスを翻弄していた。

【Point 2/ハーフバックス団のコントロール】

サンゴリアスのハーフバックス団はリーグトップ水準のコンビネーションだ。特にSH流大の果たす役割が大きいシーンが目立った。

流はラック際に立つ司令塔的役割で、自分の動き一つでアタック全体をコントロールすることもできる。

持ち出しながら次の選手にパスする動きのレベルも高く、ラック近くに立っている相手ディフェンスを確実に寄せていた。

その結果として、味方の選手は相手ディフェンスと1対1の勝負に持ち込めた。

あまり多くは見られなかったが、流はボックスキックも得意としている。

ボールをラックから動かすことなく裏を狙える選択肢があることで、ディフェンスラインの裏に立っている相手をコントロールすることができると考えると、その影響力は大きい。

10番の高本幹也も高いレベルにある。さまざまな位置でボールをもらい、うまくボールを散らすことに成功していた。

今回は目立ったラインブレイクは見られなかったが、高本の位置でラインブレイクを狙うことができるのは相手にとっても脅威だろう。

【Point 3/「偽WTB」とコンタクトレンジの広さ】

サンゴリアスはコンタクトレンジが広い。どういうことかというと、「キャリーが集中するエリアがあまり多くない」(偏っていない)という意味だ。

もちろん中央エリアはキャリーが多く発生するが、「どのエリアでも」コンタクトで相手を上回ることができる点で、レンジが広いと言えるだろう。

LOハリー・ホッキングスやNO8タマティ・イオアネといったフィジカルのレベルが高い選手が比較的外のエリアにも顔を出しており、外側のエリアで質的優位性を作り出すことに成功していた。

特にホッキングスに関しては高さを活かしたポストプレー=オフロードを使うアタックの起点にもなり、エッジからアタックにバリエーションを作り出すことを可能にした。

少し特徴的に感じたのがWTBの立ち位置だ。13番のイザヤ・プニヴァイを外側に置き、10番との間に11番や14番の選手が入るシーンが目立っていた。

本来エッジに立っていることが多いWTBの選手が中盤に入ることから、「偽WTB」と呼称しようかと思っている。

偽WTBを置くことによってもコンタクトレンジを広げることが可能だ。

プニヴァイは体の強さもさることながらボールを繋ぐうまさもある。後半に生まれたホッキングスのトライまでの一連の流れも、その代表的な活用例だった。

プニヴァイをエッジに置くことで、外側でも体の強さという意味での質的優位性を作り出すことができる。

偽WTBになることが多かった11番の江見翔太や尾崎晟也が目立って前に出ることは少なかったが、中盤にランナータイプの選手がいる強みもある。

速さという意味での質的優位性を中盤に作ることでFWの選手とのミスマッチも狙いやすい。さまざまな意味で立ち位置に工夫のあるアタックをしていた。

◆プレイングネットワークを考察する。

それでは今回もプレイングネットワークを見ていこう。

ある程度特徴的な状況が見られたように思う。

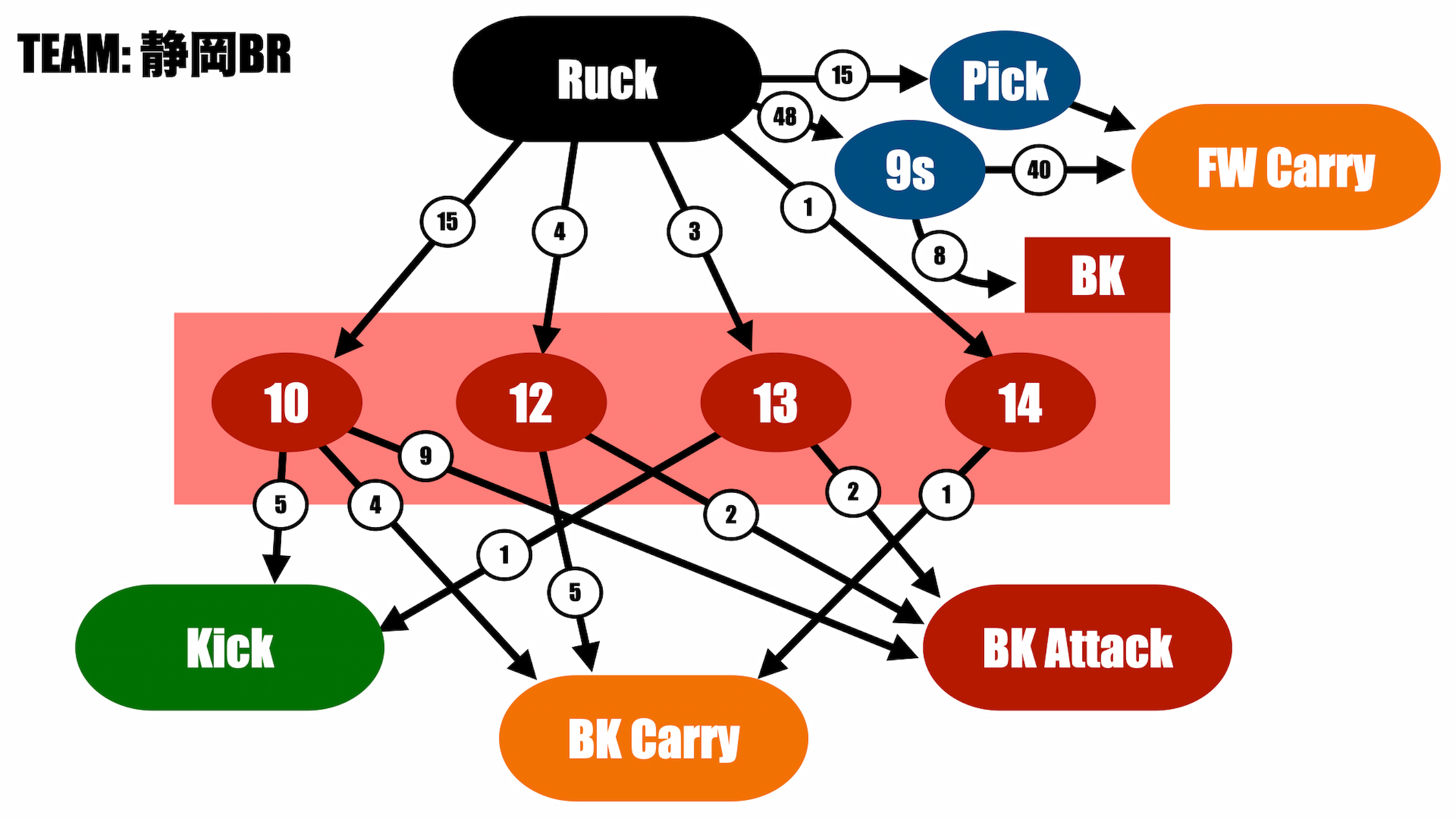

これはブルーレヴズのネットワーク図だ。以下のようなことが言えるだろうか。

・BKが起点となるアタック自体がそこまで多くない。

・ピックゴーを使ったキャリーが多かった。

・10シェイプは使われていない。

・ネットワーク構造も比較的シンプル。

前節のレビューでも述べたように、ブルーレヴズは選手ごとの役割がある程度決められているような印象だ。

タヒトゥアのようにラックからもダイレクトで受ける選手や、家村健太のように一般的なSOとしての役割を果たす選手がいる。

ボールを大きく動かすようなシーン自体が少なく、フィジカルでの勝負にこだわっている様相が、この図を見えても見えてくる。

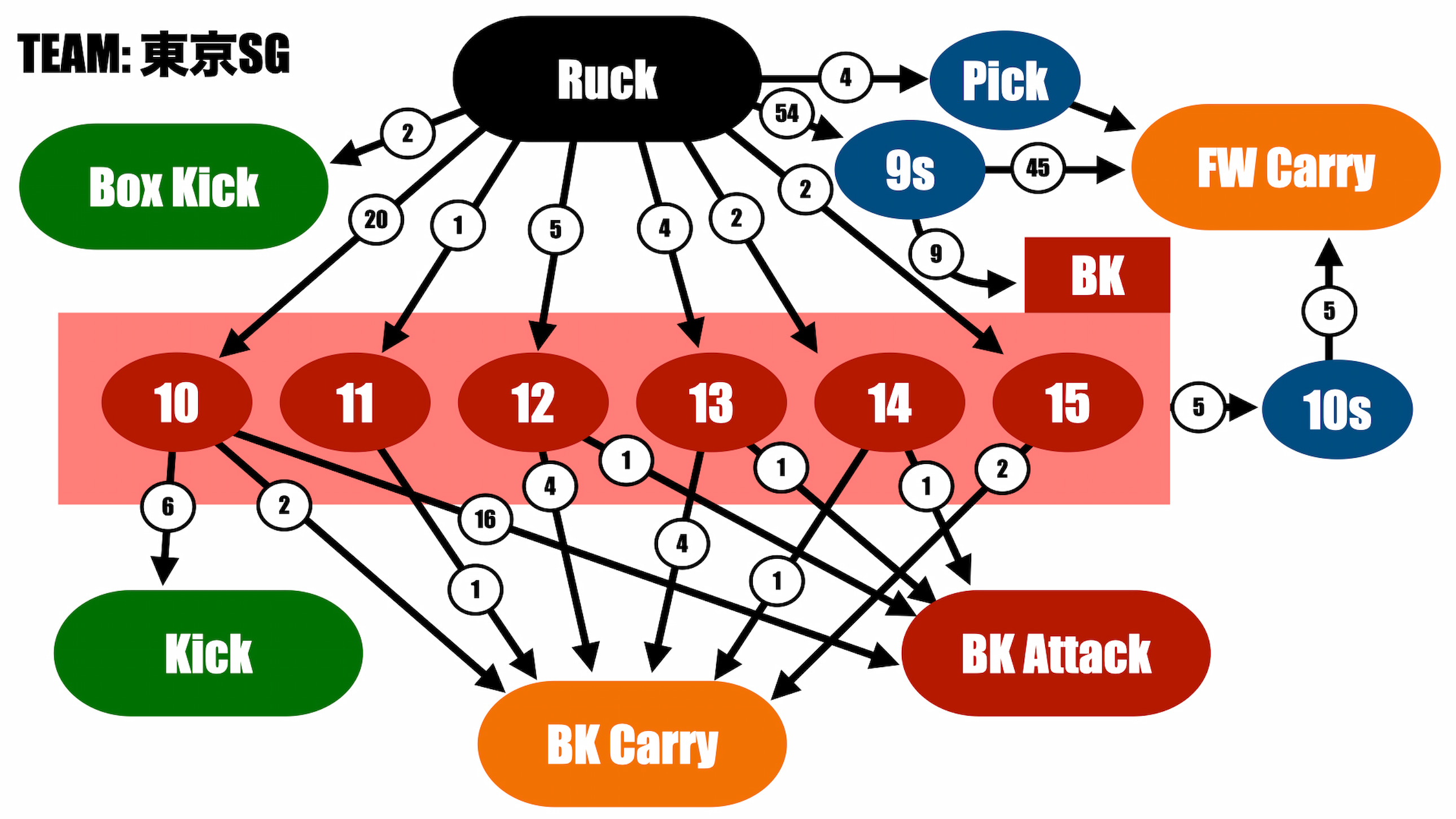

次にサンゴリアスのネットワーク図を見ていこう。

これからは次のようなことがみてとれる。

・キックは基本的に高本が担当している。

・多くの選手がラックからボールを受け、ネットワークは比較的複雑化している。

・10シェイプも活用されている。

高本を中心としたアタックを構築しながらも、さまざまな選手がアタックのハブになっていることがみてとれる。

軽い複雑性はアタックのバリエーションを示しており、さまざまな方向からアタックができることを指している。9シェイプも効果的に使いながら、アタックを繰り広げていた。

◆まとめ。

サンゴリアスは復調の兆しとなりうる勝利を掴むことができた。アタックのバリエーションも安定しはじめ、面白いラグビーをしているように見えた。

ブルーレヴズも要所でいいラグビーを見せたが、アタックの前提となるセットピースがこの試合では不安定で、フィジカルバトルの部分で上回り切れなかったことが痛かった。