![【你好! 台湾橄欖球②】挫折の先、夢の続き。雨谷陸椰[台北元坤 プロ選手/関西大OB]](https://www.justrugby.jp/cms/wp-content/uploads/2024/12/2KAM3563_2.jpg)

Keyword

夢の続きが、南の島にあるとは思ってもみなかった。

12月7日、雨谷陸椰(あめたに・りくや)の姿は台湾南部、台南市営橄欖球場にあった。

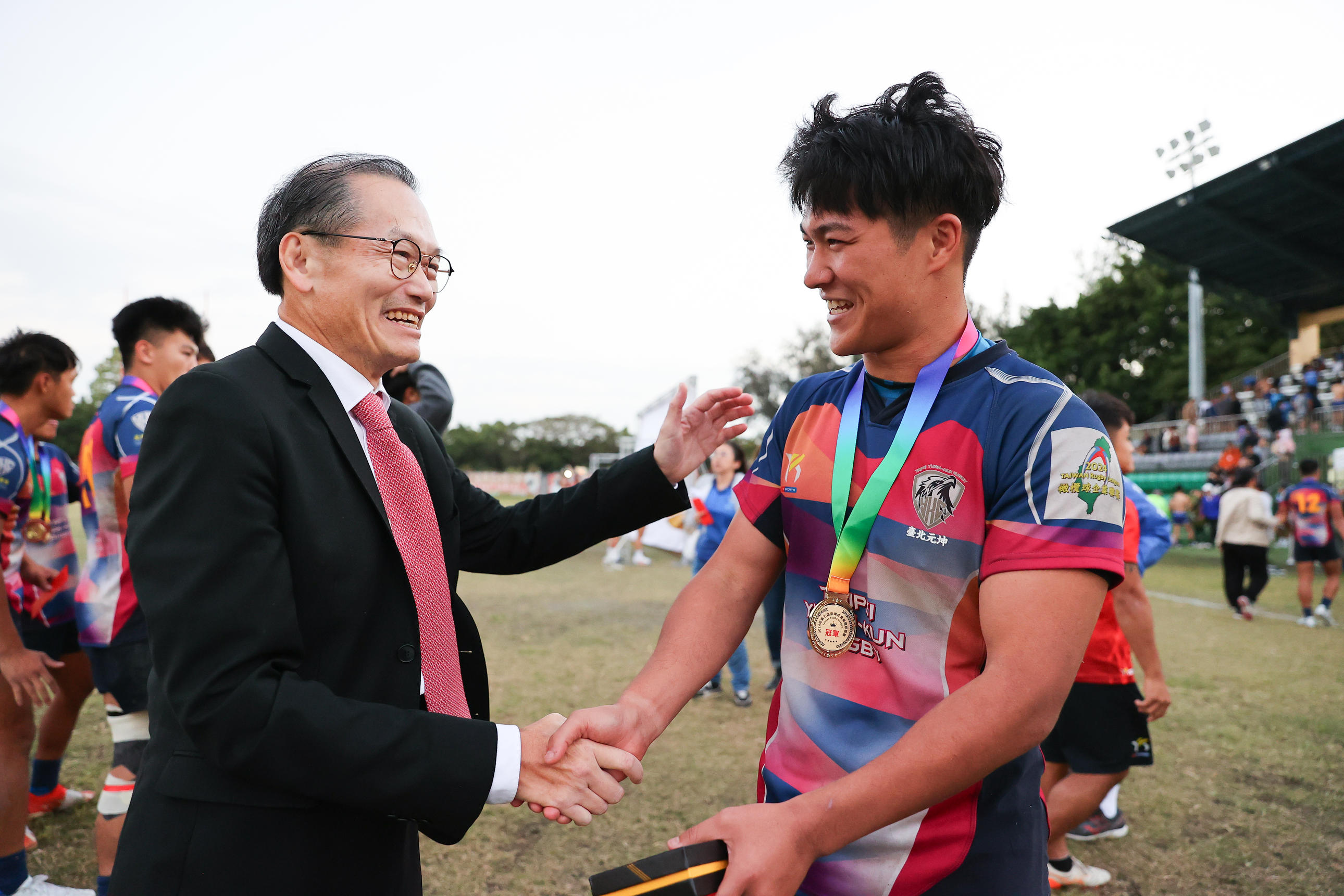

台湾国内の企業チームリーグ戦決勝、台北元坤×長大海洋飼料がおこなわれた同日。雨谷は台北元坤の6番としてプレーし、34-15の勝利、3連覇に貢献した。

関西大学出身の23歳にとっては、2024年6月から半年間在籍したチームでのラストゲーム。ボールタッチもタックルも多かった。自らトライも挙げ、試合後は仲間たちと喜びを分かち合った。

雨谷の台湾生活は、2024年2月2日にかかってきた一本の電話がきっかけとなり、始まった。

声の主は関西大ラグビーの佐藤貴志監督。「台湾に興味あるか」の問いに、寝起きのまま「はい」。そう答えて人生が広がった。

台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽(元坤杯7人制国際大学ラグビー招待大会)の2023年大会に参加した関西大。その縁で佐藤監督のもとへ、台湾でプロ選手としてプレーしてくれる人を紹介してほしいと連絡が入った。

監督の頭に浮かんだのが雨谷の顔だった。本人の海外志向を知っていた。

スーパーラグビーが好きで、少年時代から海外への憧れがあった。高校(常翔学園)2年時には志願してニュージーランド、オークランドにあるマウントアルバート・グラマースクールへ留学。同期の為房慶次朗らと現地へ向かい、数か月を過ごした。

台北元坤は台湾唯一のセミプロチームだ。学生や大学院生、ラグビー指導者などで構成されている同チームは、日本の理論を伝え、リーダーシップを持っている人材を探していた。

チーム関係者と連絡を取り合って3月に訪台し、体力測定やトライアルマッチを経て契約が決まった。

大学4年時はラグビーに集中したため、4月、5月と就職活動に本腰を入れた。希望通りに海外で活躍できる可能性もある専門商社からの内定を獲得したあと、南へ飛び立った。

台湾唯一のプロ選手としての日々が始まったのは6月だった。

現地での生活やプレーへの報酬も含め、プロとして活動するには、それだけの責任が伴うことは分かっている。チームへの影響を与えることを考えた。

そしてせっかくの機会だ。語学を含めた自身のコミュニケーション能力も磨こうと、中国語や英語の上達にも励んだ。

台湾リーグは、5チームが総当たりで2回ずつ戦う。9月からのシーズンへ向けての準備期間に、自分の知見をチームに伝えた。

チームメートは性格も良く、身体的に恵まれている選手もいる。ただ個々は優れていてもチームに組織として動く概念がなかったから、その落とし込みから始めた。

例えばディフェンス。その瞬間の状況を見て判断し、組織としてどう動くか約束事を決めた。

「数が合っている時、ややオーバーラップ状態を作られた時、危ない時に、日本のグー、チョキ、パーをこちらでは『しーとぅ、じぇんだお、ぶぅ』と言うのですが、そのどれかの声に合わせ、前に出て詰める、出て横にずれる、出ずにずれるように統一しました」

パワーポイントで資料を作り、プレゼンした。

キックへの対応も、大学時代にチェイサーをチーター、後方から揃って圧力をかける列をタイガーと呼んでいたものを、現地の言葉にして伝えて整備した。

もっと教えてほしいと言う若手選手たちが現れた。チームの杜元坤オーナーの狙い通りの効果だった。

雨谷の存在は、台湾のラグビーを愛する者たちに成長するきっかけを与えただけではなかった。

考えてもいなかった異国の地での日々を通し、自分自身も当然成長。高校生を指導する機会も得た。仲間も増えた。レールに沿って卒業し、就職していたら出会えなかった人たちとの出会い、経験という一生の財産を得た。

運が良かった。

もちろん、それも真実。ただ、この貴重な経験を積むことができたのは、それだけが理由ではないだろう。

積み上げてきたものがあったから、かけられた期待に応えられたし、何より熱意と好奇心、向上心がなければ台湾の地を踏むことはなかった。

小1の時に高槻ラグビースクールに入った雨谷は、それ以来、ラグビーで人生を切り開いてきた。

一方で、その途中に挫折もあった。

しかし、悔しさにも下を向かなかった。だからこそ、人と違う道を歩めている。

2度の大きな挫折があったと話す。

常翔学園3年時、花園の舞台は目の前にあった。チームは大阪府第2地区代表として、5年連続39回目の全国高校大会出場を決めた。

雨谷自身も、予選決勝の大産大附との試合に5番で出場し、31-21の勝利に貢献した。

大会直前に佐賀工とおこなった最終調整試合にも出場したが、最後の最後に花園への登録メンバーから外れた。1年生選手との入れ替えがあった。

「あの日の光景は忘れられません。常翔の部室でした。野上先生(野上友一監督)の口から、自分の名前が呼ばれなかった。絶望しました」

帰宅し、毎朝早くから送り出してくれた母の顔を見たら、涙があふれ出た。母も泣いた。

父は大阪府立島本高校、摂南大、NTTドコモレッドハリケーンズでラグビーを続けた人だ。ただ、花園には出られなかった。

そう聞いていたから、自分がその夢を叶えようと心に決めていたのに、思いは届かなかった。

メンバー外と決まってからは、対戦相手の分析などをしてチームに貢献。4強に勝ち進んだ仲間たちを支えた。

準々決勝ではウォーターを務め、京都成章に劇的な逆転勝ちをしたその試合の興奮はピッチで感じた。

「その瞬間は、本当に嬉しかったです。ただ、その戦いの中に自分はいない現実がありました」

2度目の挫折はリーグワンでプレーできなかったことだ。

進学した関西大では2年時からバックローとして試合機会を得るも、次のステージに進めなかった。

同じ関西大で2学年上の兄・悠雅(東海大仰星)とともに試合に出場する姿を両親に見せられたことなど良き思い出もあるけれど、国内最高峰リーグには立てなかった。

花園メンバーから外れた後、連日家の近くの川原を走り、その距離は月に150キロに達した。

「メンバーから外れて思ったのは、自分は甘かったということでした。それまで試合に出られなければ、なんで俺を出さへんねん、と思っていたし、努力もせず、なんとなく自分は出られると、へんな自信を持っていました」

黙々と走っている時、大学ではもっともっと頑張って、試合に出て、その先へ。そんなことを考えていた。

花園の熱闘を伝えるテレビ番組のテーマソングを聴きながら、気持ちを高めて走った。

それでもリーグワンでプレーする夢は叶わなかったのだから、努力は無駄だったのか。

本人は、そうは思わない。

大学では高校時代とは違う気持ちで練習に取り組んだから、花園で活躍した選手たちと肩を並べてやり合えた。

いま、台湾で中心選手としてプレーできているのも、自分が歩んできた濃密なプロセスが間違っていなかったからだと感じている。

持てる力を出し切って届かなかった。

そう思えたから、大学4年間を終えた時、本当にやりたい仕事を見つけ、ビジネスの世界で海外に出ようと切り替えられた。

台湾での半年は、自分が歩んできた道を見つめ直し、あらためて自信を得る時間になった。

台湾国内リーグに8戦出場。ラストゲームとなった決勝戦に快勝して、「いままでやってきた中で、いちばん組織的にプレーできた試合です。(自分の)トライも、みんなの意識が同じ方向を向いていたから取れました」

プロ第一号としての責任も果たせて良かったと、顔をくしゃくしゃにして喜んだ。

「チームメートも、対戦相手も、日本人だからと、いつも話しかけてくれました。台湾の人たちのあたたかさ、一生忘れないでしょう。仕事で台湾駐在になったらコーチをしてよ、と言ってくれた人もいます」

12月末まで台北に滞在し、帰国後、新生活への準備を進める。

いろんな人に、この半年に起きたことを話したい。台湾への愛は一生冷めない。

![【Just TALK】琴線に触れる強いチームになりましたか。「そりゃそうでしょ」。沢木敬介[横浜キヤノンイーグルス監督]](https://www.justrugby.jp/cms/wp-content/uploads/2024/12/IMG_8374-1200x800.jpg)