Keyword

東洋大も慶大も、どちらも容易に大学選手権の切符を手にしたわけではなかった。

強烈な留学生を中心に激しい肉弾戦を得意とする東洋大と、器用なBK陣と激しく堅実なプレーを得意とする慶大、大学選手権3回戦最初の試合は戦前の予想通りの激しい試合になった。

◆東洋大学のラグビー。

東洋大は近年急激に力をつけてきた。このチームが結果を残すことを、「下剋上」と表現する必要はないだろう。

留学生による強烈な肉弾戦を得意としながらも、すべての選手が攻撃的でパワフルな展開を好んでいる。

◆質的に東洋大学のラグビーを見る。

東洋大のアタックの中心は、数値的には後述するが、FWのキャリーが主な武器になっている。

FLの森山海宇オスティンやステファン・ヴァハフォラウといった相手を弾き飛ばすようなキャリーを得意とする選手が揃っており、特にカードが揃った後半を見ていくと、かなり効果的にディフェンス突破を見せていたように感じた。

一方で、9シェイプと呼ばれるFWがラックからダイレクトにボールを受けるタイプのキャリーがかなり多く、そこからの流れが整理されていたかというと、そこまで整頓されているような様相は見られなかった。

9シェイプのフォーマット自体も少し不安定で、並んでいる選手の位置関係にはランダム要素があったようにも感じられた。

アタックに関しては、エッジと呼ばれるような外側のエリアを中心に、高い攻撃力を活かすことができていたように見えた。

11番のモリース・マークスは特にゲインの獲得に貢献しており、ラインブレイクやそれに準じたゲインを何度も見せていた。

慶大は中央に近いエリアほど激しく前に出てくるような形のディフェンスを見せており、ディフェンスのブロックを乗り越えた後に効果的なゲインを見せていた。

ただ、外側を使ったアタックが必ずしも効率よく前に出られていたわけではない。

慶大は外側を突かれた時、選手同士連携しながらビッグゲインを許さないように、少し後退する様子も見せながら外で相手を仕留め切っている。

エッジにバックファイブの選手を置くといった東洋側の工夫も見られたが、アタックスピードの減速に伴い、精度の高い慶大のタックルに捕まるシーンが増えていた。

アタック自体の幅や深さに色がなかったのもネックだったかもしれない。

FWの選手を中心に構成されるポッドという集団要素は多く見られていたが、全体が連携を見せながらフェイズを作る様子はあまり見られなかった。

ポッドだけが動いて、他の選手はアタックラインでセットしていた。単独のフェイズで、多くの選択肢を準備するようなフェイズは少なかったのではないか。

アタックブレイクダウンが淡白なように見えたのもチェックしておきたい。

攻撃時のブレイクダウンは、アタックのテンポの速さや安定感に貢献する。

しかし東洋大のブレイクダウンでの働きは、相手を完全に越え切るまでには至らないことが多く、ラックの上に空間が生まれて慶大に仕掛けられるシーンが目立っていた。

結果としてジャッカルを何度も狙われたり、ラックを越え切られてしまったりしていた。

ディフェンス面では極端に崩れたシーンこそ少なかったものの、全体的なセッティングの質の部分で後手に回ってしまった印象が強い。

相手の連続アタックを受けて曖昧な移動をしてしまった結果、片サイドに数的優位を作られていたり、対峙する相手を見るノミネートのズレが生まれた結果、容易なラインブレイクを許していたりした。

気になった点としては、ハイボール処理も挙げられる。

慶大側がピンポイントでハイボールを蹴り込んでくるシーンが少なかったこともあり、ハイボールの処理から生まれた失点はほぼなかったように見える。

しかし、落下地点への動きやその前後の対応の動きを見ると、東洋大としてはそこまで練り切ることができていなかったような雰囲気も感じた。

関東大学リーグ戦では、そこを狙われることが多くないことも影響しているかもしれない。

◆数値で東洋大学のラグビーを見る。

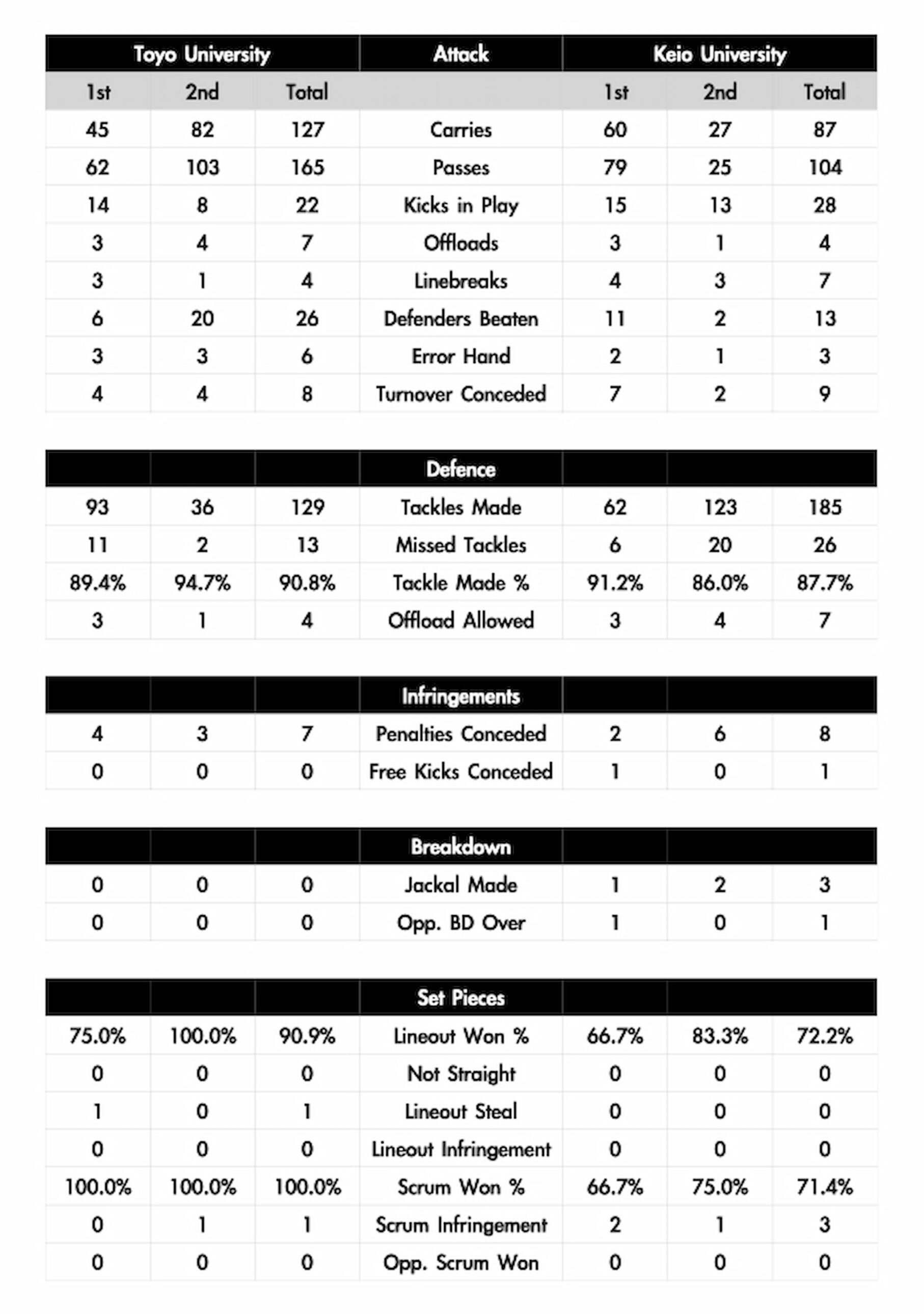

数値的な部分で言うと、かなりの時間帯を自分たちのアタックで支配することができていた、という見方もできる。

キャリー回数もパス回数も相手を上回り、ディフェンス突破も圧倒している。

一方でクリティカルな成果に繋げることができたシーンは、あまりなかった。

キャリー回数は127回となっており、慶大と比べて40回ほど多い数値だ。

キャリー回数は大まかにポゼッション=支配率を示している傾向もあることから、かなりの時間帯を支配していたと言える。

ただ、大きくゲインを切るラインブレイクはあまり見られず、スコアにもつながっていなかった。

キャリー回数の中で見ると、9シェイプを用いたキャリーが計測上は45回となっている。

キャリー全体の1/3ほどの数値であり、比較的一般的な水準を保っている。

一般水準よりも多く見られていたのはキックリターンだ。

パスをあまり挟むことなくキックから直接キャリーに繋げていた回数は14回と、比較的多い部類に入っているように感じた。

パス回数は試合の中で165回。回数的にもかなり多い。

ただ、キャリーとの回数を比較すると3:4ほどの比率で、一般的な水準である2:3と比べると、ボールを動かしていないという見方もできる。

一方でオフロードもある程度用いており、バックスラインでのパスワークも見られた。動かそうとする様子は見受けられた。

タックル成功率に関して言うと、慶大を上回っていた。

総合的に見るとタックルミスも少なく、被ラインブレイクもそこまで多くはない。

ただ、これは数字によるミスリードもある部分だ。実際にはミスタックルに計上されない「そもそも触れることができていないタックル予備軍」というものが存在している。

大きくラインブレイクされるまでには至っていないまでも、細かく外されて前進されるシーンは一定数見られていた。

◆慶應義塾大学のラグビー。

慶大のラグビーは、今シーズンは何人かの選手の卒業によって方針が変容しているようにも見える。

展開力に優れたSO、和田健太郎を中核とし、堅実なFWの働きによって生まれた隙を決定力のあるBKがトライまで取り切る、といった形を見ることが多いのではないだろうか。

◆質的に慶應義塾大学のラグビーを見る

今シーズンの慶大は展開力をある種の武器としているように感じる。

複雑な動きを練り上げるというよりは、シンプルな構造、動きの中で細かいズレを作り、主に縦方向の力強さで前に出る形が多い。

アタック構造は9シェイプを一般的な水準で用いながらも、細かく階層構造を作っている。

スイングと呼ばれる、移動しながら階層構造を作る動きを得意としており、1か所ではなく複数の位置で表と裏の選択肢を作り出している。

東洋大のディフェンスが少し段状に食い込んでくることもあり、生まれた前後のギャップに対して効果的な使い分けをすることができていた。

SH小城大和の攻撃性やテンポを作る働きも効果的に決まっており、ポッドを使うことが多いシーンでも、グンと前に出ることが可能になっていた。

一方で微妙なリズムのブレでポッド側のセッティングが遅れ、構成員が固まらない状態でボールが動き始めるフェイズもあった。

また、主にSO役を果たしていた和田健太郎の働きも大きかった。

ランニングスピード自体はそれ以上の能力を持つ選手もいるが、和田の持ち味は相手と接近したところからバリエーション豊かなパスを放ることができる点にある。

長短の投げ分けや角度、位置関係の調整がうまく、ワンパスで相手を大きく崩すことを可能としている。

味方との連携も良く、何度もトライにつながるパスを見せていた。

今回の試合ではディフェンス面での状況が落ち着いていたのが効果的に働いていただろう。

タックル成功率は後述するが、さほどいい数値ではない。

今回注目したいのはタックル以外の部分の整備だ。

まず、ブレイクダウンへのプレッシャーについて言及したい。

主将である中山大暉が何度かジャッカルを見せていたが、それも含めてブレイクダウンへのプレッシャーはかなり効果的に働いていた。

完全に相手を越え切ることができていたシーンもあり、全体的に相手にテンポを出させないことに成功していた。

また、キックに対するレシーブ隊形も整っていた。

もちろん相手の狙い(キックをするかどうか)に対する読みの部分も影響してくるが、後方に一定人数を安定して配置することができており、FWの戻りもスムーズだった。

そのため、多くの選手が前を向いた状態でキックを受けることができた。キックリターンにポジティブな貢献をすることができる選手の人数が。東洋大よりも多かったように見えた。

ただ後半にかけて、相手のフラット気味=ボールに対して浅く走り込んでくるキャリーに対しては、相撲のような押し合いの土俵で少し押し込まれているようにも見えた。

慶大のディフェンスは相手アタックラインとの間に生まれた空間を埋めるようにして勢いを殺すことを得意としており、その空間自体が少ない時は押し込まれていた。

◆数値で慶應義塾大学のラグビーを見る。

数値的にはかなり押し込まれていたとも取れる形になっている。

キャリー数もパス回数も上回られている。タックル成功率も改善すべき水準にあるだろう。

しかし、それでも勝ち切ったことに着目していきたい。

キャリー回数は87回と、相手と比較すると少ない値となっている。

後半に至っては27回。ほとんどボールを持っていないような水準だ。

しかし、少ないキャリー数の中でラインブレイクを何度も見せている。

インターセプトから奪った石垣慎之介のトライは印象に残っているだろう。

少ないチャンスをきっちりとモノにしている印象もあった。

キャリー内の構成としては、9シェイプが25回となっており、一般的な水準の中では少しFWへの依存から離れた形となっているかもしれない。

シェイプ外のキャリーを見ると。中央エリアでのキャリーが14回となっている。かなり内がかりと言うこともできるだろう。

外側でのキャリーは6回と、あまりエッジをガツガツと狙っていたわけではなさそうだ。

パス回数は104回となっており、キャリーと比較して少ない比率となっている。

9シェイプが際立って多いと言うわけでもないので、少ないパス回数でクラッシュする回数が多かったということかもしれない。

オフロードといった極端に繋ぐ意識はそこまで見せておらず、細かいパスワークで打開を図っているような印象を受けた。

タックル成功率は先述した通り、目立って良いような数値ではない。

特に後半から投入されたヴァハフォラウに弾かれるようなことも多く、タックルがうまく決まらないシーンも比較的目立っていたと思う。

ただ、ディフェンスライン自体はある程度のコンパクトさを保ちながらシフトしていたため、ビッグゲインにつながるようなプレーはかなり抑え込めていたようにも見えた。

◆まとめ

試合結果としては慶大が圧倒し、準々決勝に駒を進めた。

東洋大も接点の部分を中心に激しく体を張るシーンを見せていたが、全体的な構造の部分で押し込まれているような印象だ。

慶大は次戦で帝京大と当たる。対抗戦では大敗を喫した相手でもあり、そこからの成長を見せるいい機会になるだろう。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。