Keyword

あの名フランカーがこのトライを見たなら、照れて声量を抑えながら、叫ぶようにつぶやくだろう。

「これだよ」

井澤義明。2014年夏に76歳で死去。函館北高校ー早稲田大学ーリコーと進んで日本代表24キャップを得た。最期を迎える1週間ほど前、入院先で楕円球の仲間に話した。

「若い人に伝えてほしい。どうか両手でボールを持つように。いま子どもたちが、みんな片手でボールを扱うようになってしまった。でも本物の国際試合では、右からも左からもタックルが飛んでくる。それでおしまいだ」

言葉を託された人、北海道バーバリアンズの当時の田尻稲雄代表は、同クラブの定山渓のグラウンドにロッジ風の通称「井澤ハウス」を建てた。玄関の横のプレートには「ボール・イン・ボース・ハンズ」と英語で刻まれる。

2024年9月23日の午前。岩手県盛岡市のいわぎんスタジアム。障害者支援施設「緑生園」のSH鈴木奏伊が、サイドを鋭くつく。19歳。名を「そうた」と読む。鋭角のステップが非凡だ。キュッと音のしそうなラン。見事にSMILE東北のゴールラインを越えた。

タッチラインの外で観戦しながら、井澤さんがここにいたら喜ぶだろうなあ、と思った。奏伊はボールをしかと両手に持っていた。抜く前も抜くときも抜いたあとも。まるで基本を説く教則書の分解写真だった。

プレー歴は1年5ヶ月ほど。施設に暮らし学ぶ仲間と練習に励む。小学時代はサッカー、中高で陸上競技を経験。コーチたちに教わった通り、なんというのか外付けの解釈や情報から保護されて、ずばり正しい方法を実践した。

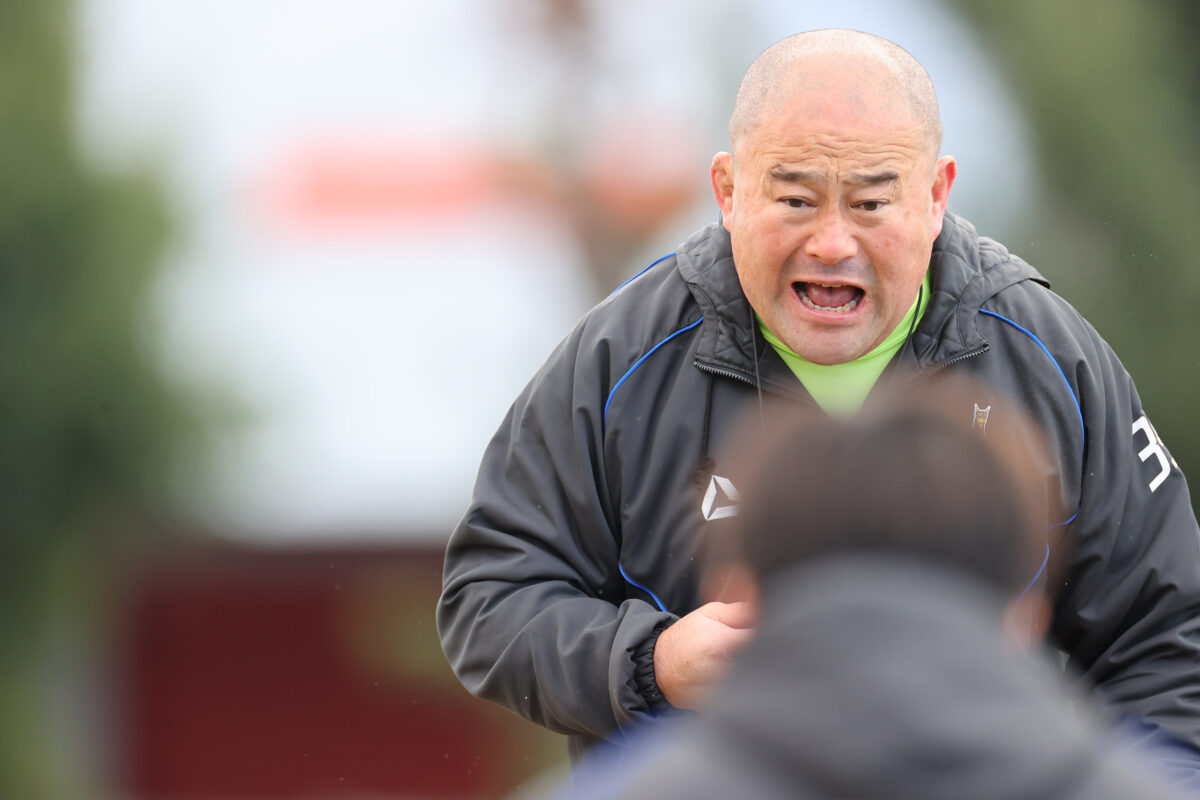

自分でゴールも難なく決め、22-15の白星をもたらし、МVPに選ばれた。プレゼンターはこちらもSH、クボタの元監督で、震災後に日本協会の担当として東北3県の不惑ラグビーを支援、チーム結成で国際大会参加につなげた人物、荻窪宏樹さん(現スピアーズ・チームアドバイザー) である。みずからも、そのSMILE東北で出場、63歳にしてラックの球へ向かう背中の丸みに「國學院久我山ー明治」の経歴がにじんだ。

この日、第50回の「東北不惑大会」が開かれた。あらためて「四十にして惑わず」を由来とするオールディーズの交流戦である。そこにラグビー競技を支援にいかして54年になる緑生園の若者、卒園組(感動のトライ! 高柳勝広)も加わった。

気づいたことがある。初心者に近いティーンエイジャーと大昔にちょいと鳴らした中高年は「ボール・イン・ボース・ハンズ」をよく守る。かたや根源の正しさしか知らず、かたや根源の正しさに回帰する。そんな感じ。

年を重ねれば、当然ながら筋力は相応に衰え、膝の関節は頼りにならず、危機を察知する視野だってどうにも狭い。変なかっこうで倒れたらシリアスな負傷を招きかねない。すると不自然な体の動きをなかば本能で避けるようになる。だからボールを握る姿は「教則書の写真」のフォルムに重なる。

この稿の筆者は、学生時代からのたびかさなる「魚雷タックル→ヘッドインジュアリー」でゲーム中によく土に伏して、確か31歳か32歳で曼荼羅クラブでの現役引退を決めた。チームに医学生がいて「ボクサーがだんだんと打たれ弱くなってすぐ倒れるようになる。なんでか、わかりますか。頑張らせると危険だから本能的にスイッチを切るんです。もう試合はやめてください」と諭された。あれ本当なのかなあ。でも感謝している。

したがって不惑のプレーの実感はよくわからない。先の「無垢な初心者=海千山千の老人」も仮説の域を出ない。でも、確かにそんなふうに映った。「ボールは両手」が間違っていないので、選手生活の最初と最後はそうなる。

鈴木奏伊、さらには現場で話題を集めたエース、古舘樹輝、気持ちの優しそうなキャプテンの熱海共嬉ら緑生園の面々に触発され、あらためて「両手」の効用を確かめてみる。

どの方向にもパスができる。すなわち、より長くボールを持てる。衝撃時にこぼれ落ちない。さっと思い浮かぶのはこのあたりか。

オーストラリア代表ワラビーズで51キャップの10番、ワイルドナイツでも活躍のベリック・バーンズは、両手に収めた楕円のボールを小刻みに動かすことで、パスをどこにいつ繰り出すかを防御に読ませなかった。

本年2月に79歳で天へ。往時のウェールズの天才SO、バリー・ジョンも自伝『真紅のジャージー』に述べている。

「私はいつもボールは両手でからだの前方に保持することにしている。この持ち方でからだの動きにリズムを持たせる」

スラロームのごとくタックルをすり抜ける際、ふたつの手にくるんだ球を優雅に宙で滑らせ、回した。自分だけのリズムがそこに誕生した。

もうひとつ。1965年度の早稲田大学監督として日本一、際立つ理論家で知られた横井久さんに教わった(弟の章さんは、冒頭の井澤さんの盟友であったジャパンの名キャプテンである)。

「大きな試合になったらボールを動かすだけでディフェンスも動かせる」

この場合の「ボールを動かす」は展開のことではない。「両手にある球を左右に振る」という意味だ。左へ振れば防御ラインがこちらからとらえて左へ動く。右なら右へ。

決勝や伝統の対抗試合では、みな極度に集中しているので、視線は球に吸い寄せられて体を連れていく。ベリックやバリー級であれば警戒の強い分、なおさらだ。

1990年代の初め、ニュージーランドでのコーチ修業より戻った知人が「向こうでは場合によっては片手でボールを持つことを推奨している」と言った。防御が迫ったら減速、腕を伸ばして相手を押さえ、時間をかせいで間合いをつくる。

状況に応じて「両」と「片」を使い分けるのは現在も変わらない。たとえば左腕でつっかえ棒、右手でオフロードを繰り出されると守るほうにはやっかいだ。ただし万人にふさわしい方法ではあるまい。緑生園や全国の不惑クラブの部員のみなさんは「両」でいこう。

おしまいに。とっておきの「詩」をひとつ。本当はまるで詩のようなボール・イン・ボース・ハンズ。https://www.theguardian.com/sport/video/2024/feb/04/barry-john-wales-rugby-union-video-obituary

英国ガーディアン紙の追悼映像の13秒から。1969年のバリー・ジョン。